3)ロケハンとリハーサル

事前準備にはロケハンとリハーサルという工程があります。このロケハンとリハーサルの意味を混合されている方もいらっしゃいます。それぞれの意味と押えておくべきポイントを解説します。

ロケハンとは

配信においてのロケハンとは、会場図面の把握・会場設備・回線環境を確認することが主な目的となります。具体的には以下が主な確認項目になります。

- ロケハンで行うこと

- ・配信拠点をどこに置くか決める

- ・有線LANの差し込み口の位置

- ・コンセント位置と数

- ・光LAN回線が高速なものかどうか

- ・光LAN回線が専用回線かどうか(他の部屋と共有回線の場合遅延の可能性があるため)

- ・ルーターや分配機等の通信設備が高速対応かどうか

- ・FREE Wi-Fiの有無

- ・Wi-Fiのアクセスポイントが高速・多台数接続対応かどうか

- ・会場で使用できる機材に制限があるか(ワイヤレスマイクはNGなどという場合もありました)

- ・登壇者や司会者の壇上の配置の確認とそれによるカメラのおおよその設置場所を決める

- ・会場外での騒音の有無

- ・空調の音などの環境音の有無

- ・搬入経路

ロケハンは一言で言うなら「会場の下見」ではあるのですが、確認事項を書き出してみるとかなり多くなりました。ロケハンは私にとっては上記の確認をしながら「お客様とイメージを共有する最初のすり合わせの場」と捉えておりとても大事な日だと考えています。

事情により会場が急きょ変更になれば、手間ではあるのですがロケハンも改めて行うべきだと思います。確認事項のチェックはもちろんなのですが、変更によってお客様も色々と混乱や迷いなども出てきているはず。それゆえ会場でのお話の中で色々とイメージを擦り合わせたり、その場で検討して決めていくことも多くなります。そういう意味でロケハンとは、「会場でお客様と話をしながら本番のイメージを確定させていくこと」でもあるのです。

実例紹介②

「会場の変更」

配信日の3週間前頃に会場が変更になる。貸会議室のビル内での部屋の変更でしたのですぐに改めてロケハンを行うことができました。時間的に焦ることはあまりなかったですが、コロナの影響次第で中止の可能性もありそういう意味でヒヤヒヤしていました。ちなみにリハーサルは1週間前に行いました。準備は滞りなく進めることができそのおかげで本番もトラブルゼロで終えることができました。

- プラットフォーム

- Zoomウェビナー

- 場所

- 貸会議室

- 参加者

- リアル40名/視聴者150名程

- 準備条件

- 別日にテスト配信

- お客様が準備した機材

- プロジェクター、投影用PC

- 配信会社が準備した機材

- 配信PC、カメラ、スイッチャー、ミキサー、マイク、スピーカー

- 配信時間

- 4時間

リハーサルとは

配信においてのリハーサルという言葉には意味に幅があり、人によって思っている範囲が違うものです。よってリハーサルの時間で「何を、どこまで行うのか」ということを具体的に決めて共有しておくことはトラブルを避けるためにとても大事なことです。

リハーサルとは?

リハーサルとは、個々の場面を本番と同様に進行させて、進行を確認する行為である。同義語や類義語には下稽古・予行演習があり、業界用語としての略称にはリハなども使われる。(ウィキペディアより)

この用語の解説は至極もっともで理想的ですが、では配信のリハーサルでは具体的にはなにを押えておけばよいのでしょうか。これも思いつく限りに書き出してみました。

実際は8時間のイベントを8時間かけてリハーサルをすることは、なかなか行えないのが現実ですので、限られた時間の中で以下の項目を確認していくことになります。

- リハーサルで行うこと

- ・テスト配信を行いネット回線に問題がないか

- ・配信時の画面、音声はクリアか(調整されているか)

- ・会場の投影する画像、音響はクリアか(調整されているか)

- ・進行台本に沿った進行の確認

- ・各コーナーの配信画面のレイアウト確認

- ・画面や音響の切り替えるタイミング

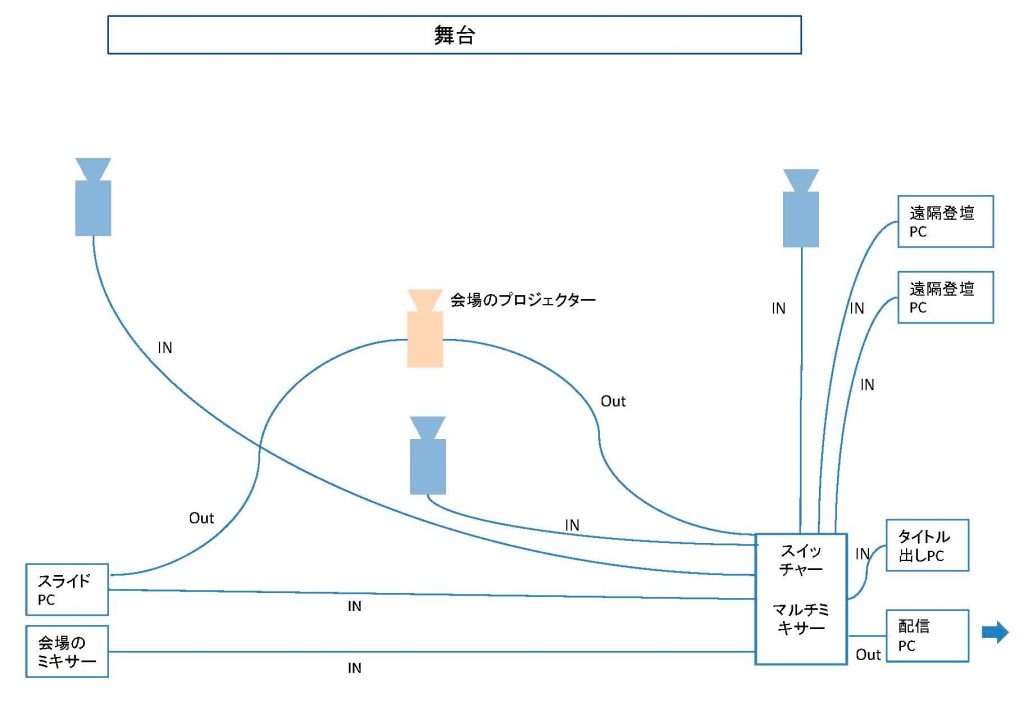

問題なく配信ができるか、機器の配線方法(配信図)に足りない所はないか、が主軸になります。ということを踏まえますと、「リハーサル」という言葉ひとつだけよりも「配信テスト」「進行の確認」「画面レイアウトの確認」などと具体的に確認すべきタスクごとに言葉を分けて打ち合わせを行うと、あいまいさが少なくなるのでよいのではないでしょうか。

オンライン配信の成功のセオリーは、「準備をしっかり行うこと」なのですが、ハイブリッド配信ではより大事になります。この「しっかり」とは、上記の項目の確認を怠らず、漏れなく行う、という意味です。ここの確認の精度がイベント成功に大きく影響します。

※配線方法(配信図)は正解が一つしかないということではなく、大きな枠組みとしては同じで各機材の組み合わせは配信会社により変わることがあります。

実例紹介③

「遠隔登壇者の回線がダウン」

関わるお客様側のスタッフも多く、しっかりと資料も作られており事前の流れの確認も入念でした。しかし、遠隔での登壇者の回線だけはテストができないとのことでここだけはぶっつけ本番。つながった!と安堵したのも束の間、登壇者が画面共有を行ったところで回線がとぎれ、10~20分ほどつながらなくなりました。

- プラットフォーム

- Zoomミーティング

- 場所

- イベントホール

- 参加者

- リアル150名/視聴者300名程

- 準備条件

- 前日にテスト配信(ただし遠隔登壇のテストは行えなかった)

- お客様が準備した機材

- プロジェクター、投影用PC、マイク、スピーカー

- 配信会社が準備した機材

- 配信PC、カメラ、スイッチャー、ミキサー

- 配信時間

- 2日間、合計11時間

回避策

遠隔登壇者の通信が途絶えた原因は、遠隔登壇側での回線ダウンと考えられ(配信は問題なくされていたので)、画面共有をしたことでデータが重くなりダウンしたと考えるのが現実的かと思います。

回避策としては事前の回線の確認を行うことなのですが、トラブルが起きた時の以下の対策も大事です。

- 登壇者と連絡がすぐに行えるようにしておく

- 入室して待機してもらうまでの事前の段取りを決めておく

- 画面共有ができない場合に備えこちらで資料の表示ができるように準備しておく

4)カメラアングル

ハイブリッド配信はオンライン配信のみの場合より、壇上での人の動きが多いイベントになる傾向になります。配信のみの感覚で「カメラは定点でいいです」というお客様がいらっしゃいますが、実際にはちょっと厳しいなと思うことが多くポイントとしてここでお伝えしておきたいと思います。動きが多いということは決まった位置や段取りに必ずしもならないということでもあります。また、登壇者が人間である以上、気分が上がれば歩き出すこともあるかもしれませんし、緊張して指定した位置で止まらない可能性もあります。これは会場にお客さんがいるからこそ起こりそうなことですよね。

そんなとき、カメラが定点で固定なのに、スタッフさんの機転により、カメラのアングルを振ってもらったりズームで寄ってもらうなど、急きょ動いてもらったことが何度かありました。これについて色々考えてみたのですが、定点カメラの台数を増やせば大丈夫かというと、それでは対応はできないだろうなという結論です。

実際、登壇者が指定の位置ではなく照明があたっていないところで講演を始めてしまったこともありますし、4~5名の登壇者がディスカッションする場面では全員の座る位置がどうにも顔が見ずらい位置になり冷や汗が出てきたり、座った顔の位置にマイクがちょうど被っている、、、なんてこともありました。まあ想定外のことが色々と起こるものです。

この時、リアルイベントだけだったらあまり問題にはならないことでも、配信のカメラが定点固定の場合には大問題になります。誰もいないところを延々と映すことにもなりかねません。よって配信用カメラは全てとは言いませんがカメラマンをつけて臨機応変に対応できるような体制も準備しておかないと怖いなと思います。しかし、ここはコストがかかってくるので簡単には推せないところではありますが、しかしコストと同時に配信を見る参加者の視点というのも忘れてはならないポイントではないでしょうか。例えば、5~6名の登壇者が並んだ正面からの引きの映像を15分でも見続けられますでしょうか?おそらく厳しいかと思います。発言している方をカメラで追ったり、カメラアングル切り替えたりできると、臨場感や内容の真摯さなども伝えることができるかと思います。

高評価をいただける配信とはどのようなものか、という視点を常に持っていることが大事かなと思っています。

費用に関わる注意ポイント

「配信機材」「音響」「ロケハンとリハーサル」「カメラアングル」と大きく押さえておくべき4点のポイントを解説いたしました。いかがでしたでしょうか。

最後にもうひとつだけコストに関わる押さえるべきポイントをお伝えいたします。

基本的な知識として、ハイブリッド配信では「会場内の映像・音響・照明を調整するオペレーター」は、「配信オペレーターとは別に」必要になるケースが多いということです。

というのも、規模の大きいホールの場合は、会場の映像(プロジェクター管理・操作など)、

音響(ボリューム、バランス調整など)、照明(明暗やスポットなど)の操作は会場側の専属スタッフが行う場合があります。そのようなケースもあるために、念のため規模に関わらず、会場設備のオペレーターは会場側なのか、配信側なのか、を明確にしておく必要があるのです。また、貸会議室などでは、クライアント様の方で担当を決めて操作していただくことも多いです。配信スタッフを増やし会場も含めて全て管理してほしいという場合もございます。

このように会場設備のオペレーションはどこが担うのかが御見積リ段階でわかっておりますと配信コスト算出の精度が高まり、後々での上振れも起こらないと思います。

この情報が皆さまの配信イベント成功の一助になれば幸いでございます。

03-6758-1037

03-6758-1037