トレンドはハイブリッド

リアル開催・オンライン配信を両方同時に行うハイブリッドでのイベントが増えています。

この流れは今後も続いていき定着していくと思います。

なぜなら、会場でのリアルの開催とオンライン配信のそれぞれのメリットを最大限に活用できる、ということが皆さんの常識となりつつあるからです。

以前の記事にも掲載しましたが以下がハイブリッド配信のメリットとなります。

ハイブリッド配信のメリット

| 主催者側 | 参加者(視聴者)側 |

|---|---|

|

・大人数のイベントでも密が避けられる ・会場の規模を変えることなく集客人数を増やせる ・登壇者も遠隔講演が可能 ・遠隔登壇者と会場登壇者でリアルタイムで会話ができる |

・遠方でも参加ができる ・会場までの移動コストがかからない ・スライド資料が自身のPCモニタで鮮明に閲覧できる ・会場参加はプレミアム感がある |

日々オンライン配信のディレクションを行っておりますと、ハイブリッド配信のトレンドは、会場からの一方通行的な配信より、オンラインと会場で相互にディスカッションできるようなものに移行していると実感しています。

過去のNP Labの記事もご覧ください

ハイブリッド配信のイメージ

こんなにメリットがあるなら、コロナが収束してもやめる理由はないですし、配信もリアルな開催と同時に行えるといいよね、という流れになります。私もとても共感します。

ハイブリッド配信開催の難易度について皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?オンライン会議が日常的になった昨今では、皆さんの配信に対しての敷居も低くなってきており、「配信だけだったらもう簡単にできるし、ハイブリッドも特に難なくできるでしょう」というようなイメージを抱いているかもしれません。私も配信のディレクションをしていなかったらそう思っていることでしょう。また、お客様と打ち合わせを行うとそのような感覚をもっておられる方が多いのも事実です。

しかしながら、ハイブリッド配信においては、会場と配信でそれぞれの機材が必要になりますし、関わるスタッフも増える場合があります。また、遠隔での登壇者やオンラインの参加者が発言をするか否かでも配信システムもかなり複雑になってきます。よってイベントの難易度は高くなるという意識を持つ必要があると思います。そして必ず押さえなくてはいけないポイントを怠ってしまうとイベントの失敗に直結してしまうという怖さもあるのです。

ハイブリッドになるとなにが変わるのか

じゃなにが違うの?ということですが、その導入としてまず大前提的に理解しておきたいのは、「リアル会場の映像・音声と、配信先のPC画面越しでは感じ方が違う」ということです。よって「調整の仕方もそれぞれ異なる」ということなのです。

例えば、音声はPCでの視聴であれば音量調整は視聴者がある程度行うことができますが、会場では一定の音量に調整する必要があります。また、広い会場の後ろの席であれば、登壇者の顔はどうしても小さくなるのは当たり前ですが、配信になると登壇者の顔は表情がわかるくらいの大きさの映像でないと正直見続けるのは厳しいですよね。このようにリアル(会場)と配信側双方に配慮した環境調整が求められるのです。

ではどういうところに気をつけたらよいのか、ポイントを4つほど解説いたします。知識として覚えておくだけでもきっと役に立ちますし、イベント成功の角度が上がるはずです。

1)機材準備

ハイブリッド配信に必要な機材は以下となります。

これらの機材を配信会社が全て準備することもありますが、実際はPCをお客様側で用意いただいたり、会場にある設備を併用したりと機材を組み合わせていくことが多いものです。

もちろん配信に直接関わるカメラやスイッチャーなどの専門機材は配信会社が準備することになります。ここで特に気を付けたいポイントは「お客様に配信用PCを準備いただく」場合になります。

配信用PCの注意点

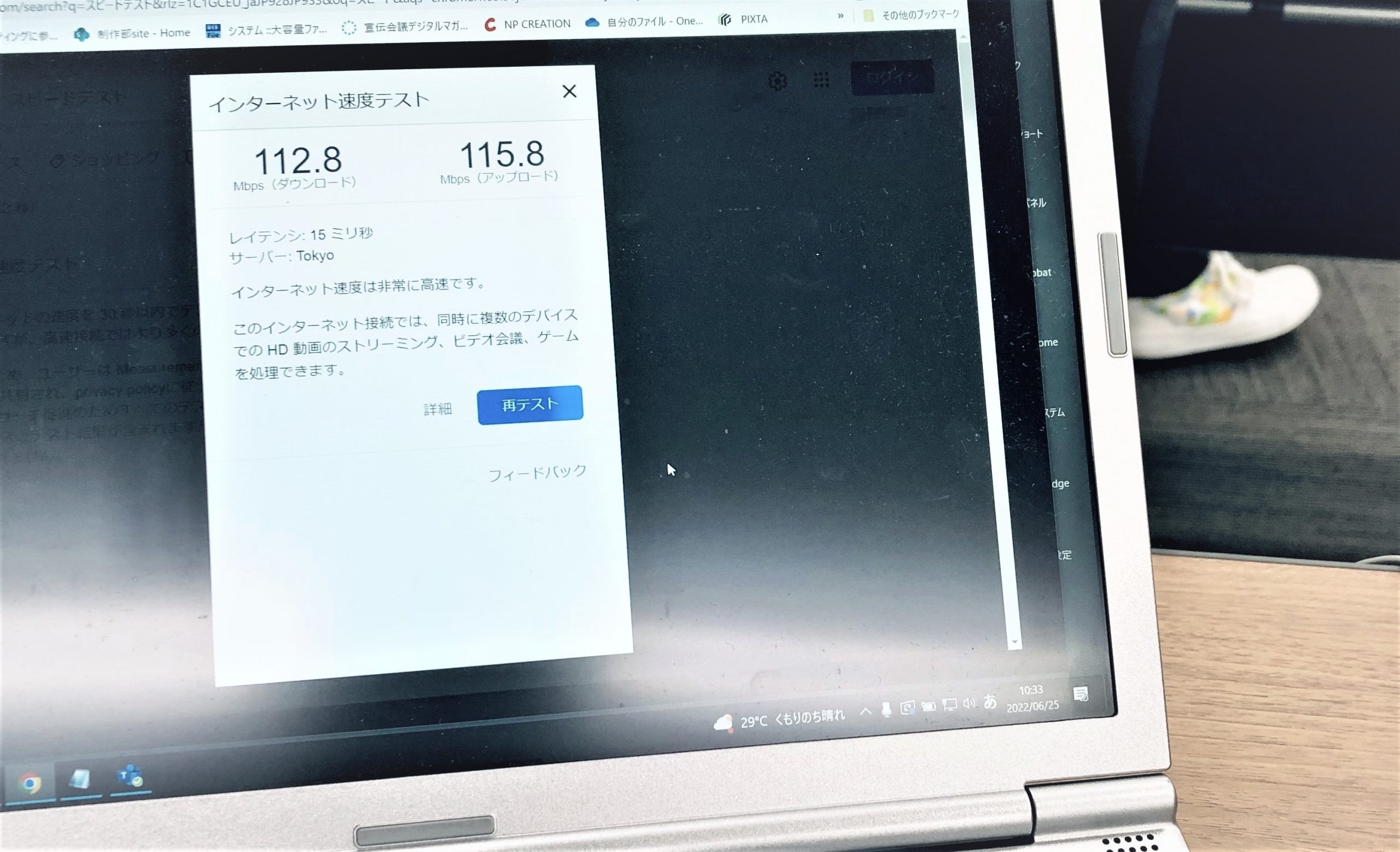

ハイブリッド配信では、カメラで写した映像をスイッチャーに取り込み、スライド資料などと一緒にレイアウトされた映像とミキサーから調整された音声を配信用PCに取り込んで映像と音声を配信します。よって、配信用PCはある程度のパワーのあるPCが必要ということが言えます。パワーのあるPCとは、ある程度の重いデータを処理できるスペック、ということなのですが、このデータの重さ(負荷のかかり具合)というのもイベントの内容により変動します。ここはプロでもなかなか読めないところなのです。

私が経験したトラブルの実例をご紹介します。

実例紹介①

「配信数分前に配信PCが落ちる」

本番開始数分前に配信をつないだ直後にPCがフリーズ。

開始が5分ほど遅れた。他のPCを急きょセッティングして配信。

- プラットフォーム

- Zoomミーティング

- 場所

- お客様のオフィス内会議室

- 参加者

- リアル10名/視聴者30名程

- 準備条件

- 事前テスト配信は行えず当日4時間前より準備を開始

- お客様が準備した機材

- 配信PC、プロジェクター、投影用PC

- 配信会社が準備した機材

- カメラ、スイッチャー、ミキサー、マイク、スピーカー

- 配信時間

- 90分

回避策

お客様のオフィスでは、外部のPCを有線LAN光回線に接続することがNGだったため、お客様のPCを配信用PCとして設定しました。セキュリティの関係でこういうことはよくあります。接続自体に間違いはありませんでしたし、PCのスペックが高ければ起こらなかったトラブルでしょう。このように、PC内部でどのように負荷がかかっているか、どのタイミングで負荷が重くなるのかは、お借りしたPCですぐに判断はできません。

よって、回避策としては、本番と同じ機材でなるべく本番に近い状態でテスト配信をしておきましょう。大事なのは「本番と同じ機材で」というところ。違うPCですと、同じ機種のPCだとしても、入っているソフトなどが違う場合もありますのでテストに意味がなくなってしまいます。

※セキュリティソフトがPCに重い負荷をかけている場合もあるようです。

※PCの元々のスペック数値で、ある程度想定もできるようにも思えますが入っているソフトの数やバージョン、ソフトの種類にも依存しますので判断は難しいところです。

※トラブルが起きたときの、代替PCも備えておくとよいでしょう。そして予備PCでもテストしておくことをお勧めします。

資料投影用PCの注意点

PCに関わる注意点としてもうひとつ。登壇者のスライドや動画を投影・表示するためのPCも、お客様側で準備することが多いためトラブルが発生しやすいです。本番で使うPCを配信機器と実際につないでプロジェクター投影や配信のテストを必ず行いましょう。

資料にはPPTやPDFのスライド資料が多いかなと思いますが、動画を流すことも増えています。動画の場合は映像と共に音声が会場と配信側で問題なく聞こえているかを確認します。この時、動画音声の大きさも確認しておきたいポイントです。これも本番で流す動画で行いましょう。先日もリハーサル時に正しくつないでいるのに、PCと機材の相性なのでしょうか、どうしても音声が出ない、、、ということがありました。事前のテストが本当に大事だなと感じました。

※PPTなどのオフィス系ソフトで作成されたスライド資料は他のPCに持っていくとレイアウト崩れや書体が置き換わったりすることがあります。原因はWindows→MacのPC環境の違いによる場合や、Windows間であってもソフトのバージョンの違いによって起こる場合があります。そこで、できれば作成したPCを配信時の投影・表示用PCとしておくとベターです。(もしくは環境に依存されないPDFなどに変換しておきましょう)

投影用PPT作成のコツについては、こちらの記事がオススメです。

事前テストは怠らない

配信機材中でも一番良くあるケースとしてPCにスポットを当てましたが、PCに限らず本番と同じ機材でテストを行うことを強くお勧めいたします。また、トラブル時の代替機器もテストを行っておきましょう。

私の配信の格言に「トラブルは機材で起こる」があります。配信スタッフとしっかり連携し、テストを怠らないで準備を行うべきである、というディレクターとしての教訓の意味を込めた言葉としていつも念頭に置いています。

2)音響

ハイブリッド配信成功の成否は音響にあると思っています。音の質が悪いと配信は成功したとは言えないでしょう。よって、例えば音楽のライブを行う時と同じくらいの繊細さと準備が必要だと考えます。

配信を見ている参加者は、映像の乱れよりも音声の乱れの方がより気になるため音声の調整は極めて重要なポイントとなりますし、会場でも音が聞こえないというトラブルは絶対に起こせません。

「良い音」はイベント成功へのキーポイント

講演者が複数入れ代わり立ち代わり壇上に登壇するイベントだったとします。各人の声の大きさは当然みなさん違うものです。この音量を調整しないと聞くに堪えうる音声にはなりません。特に配信においては音声量がある程度一定になり安定していないと聞きづらくてたまりません。最後まで視聴してくれない可能性が高くなってしまうでしょう。

マイク

会場で講演する人の、口とマイクの位置を気にしたことはありますか?私はハイブリッド配信を担当するまでは全く気にしていませんでした。(スタッフさんが陰ながら調整してくれていたのですね)

口とマイクの距離によって音量はかなり違いますし、マイクの音を拾う範囲(最適な角度)から口が外れている場合も実は結構あります。このように口とマイク位置・角度によっても音量や音質は大きく変わっていくのです。

スピーカー

会場がある程度大きいホールですと音響設備も整っている場合は多いですが、貸会議室やお客様のオフィス等では高品質なスピーカーが必要な場合もあります。このスピーカーの管理・調整も大事なオペレーションになります。

このように「音」にまつわる調整作業はイベントの満足度に直結するものですので、「音」を管理・調整するPAスタッフは必須かと思います。そのための機材の準備も必要になります。

※PA(ピーエー)スタッフとは

コンサートやライブ、舞台、イベントなどでPA(音響設備)を用いて音の調整をするスタッフ及び職業を指します。PAとはPublic Addressの略。

次回は3)ロケハンとリハーサル、4)カメラアングルをお送りします。

-

前の記事

オンライン配信でも通訳を入れたい! と思ったときに最初に読むコラム 3

-

次の記事

03-6758-1037

03-6758-1037