日本における「文字の大きさ」の単位は「級」「ポイント」などさまざまなものが混交され、大変ややこしい状況です。前回は西洋由来の「ポイント」についてご紹介しました。今回は日本特有の「号」というシステムについてみていきましょう。今ではなかなかお目にかかれませんが、ポイントに負けず劣らず複雑な歴史を持つ単位なのです……。

「号」のシステム

縦割り組織な活字体系

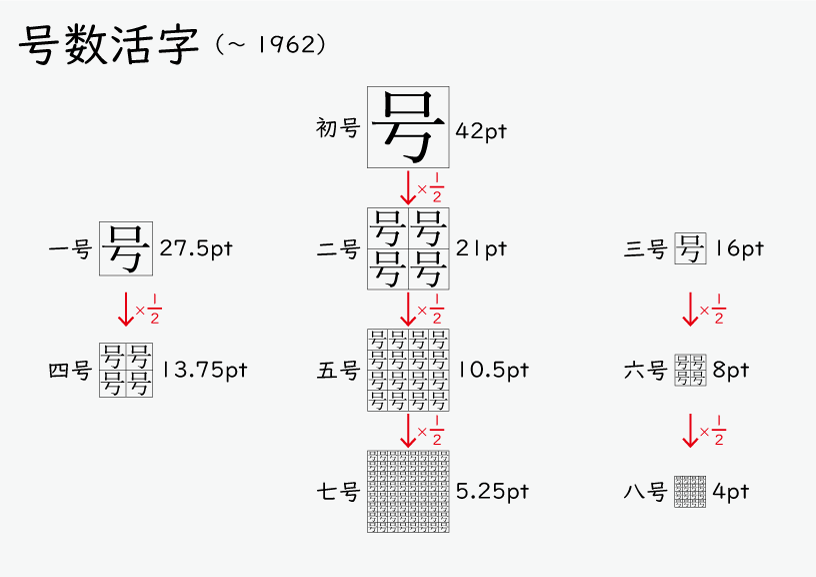

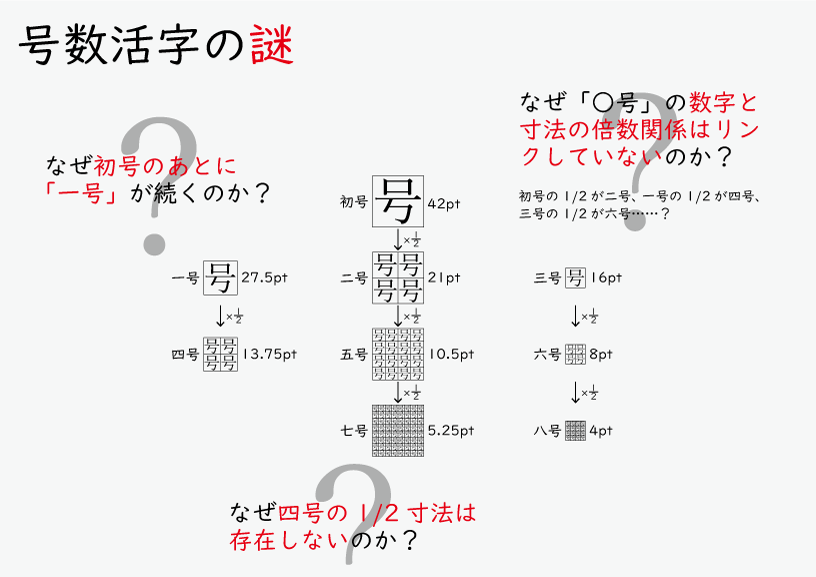

「号」とは、日本のみで採用されている文字の大きさの単位です。まず、初号・一号・三号の3種類のサイズが存在し、それぞれの縦横の寸法を半分にしたものが二号、四号、六号……と続いていきます。ただ、これまでご紹介した級やポイントのようにmmやinchでサイズを等間隔に刻んでいくのではなく、寸法を1/2倍、1/2倍と等倍で縮小して刻んでいくようになっています。

ただ、肝心の寸法は長らくはっきりしていませんでした。「号」の寸法が広く一般に認識されるようになったのは、アメリカから「ポイント」が輸入されたとき。ここで号とポイントを対応させるかたちで「号」の寸法が取り決められたのです。ということで、ポイント制の数値を併記しながら各寸法を見ていきましょう。

1/2の寸法の関係がわかるように、上のように縦軸3列に分けて図示されることが多いようです。

さて、縦軸の寸法が1/2倍を繰り返す、というところはシンプルでわかりやすいですね。しかし、規則性が成立しているのは縦軸の中のみ。ポイントの数値を見ると、横軸では倍数関係等は成立していません。なんだか縦割り組織めいたものを感じます……。

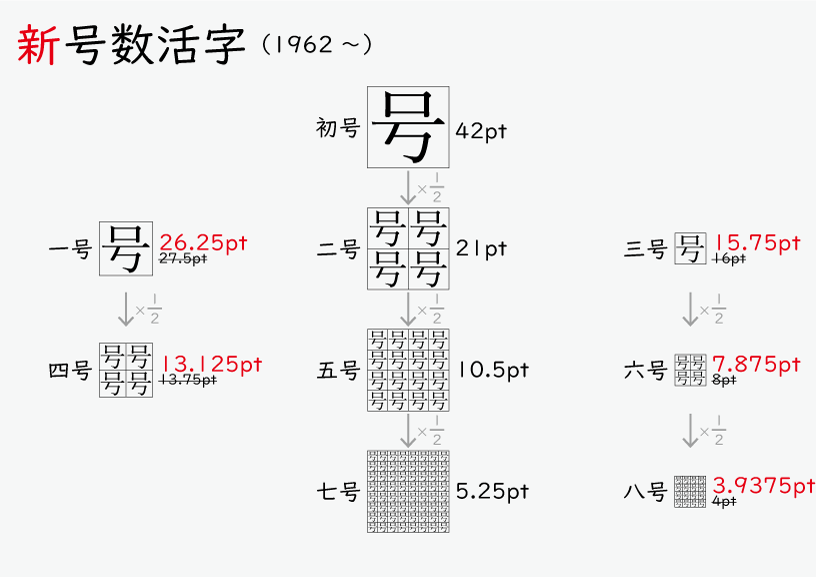

新号数活字、縦から見るか横から見るか?

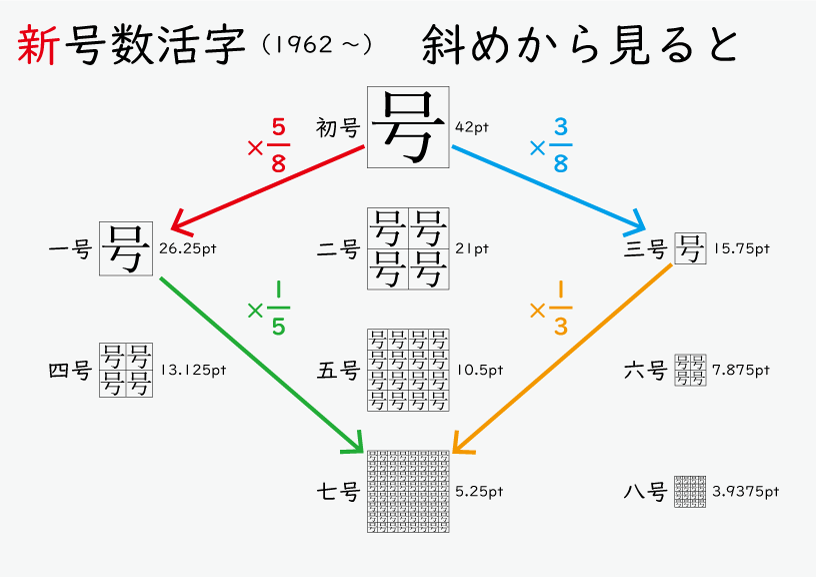

「号」は1962年にJIS規格に登録されましたが、その際に各寸法が見直され、「新号数」として生まれ変わりました。縦軸の1/2の規則性はそのまま、五号の1/8の寸法:1.3125ptを基準とし、すべてのサイズが「1.3125」で割り切れるよう、一号、三号、四号、六号、八号のポイント数が再設定されたのです。

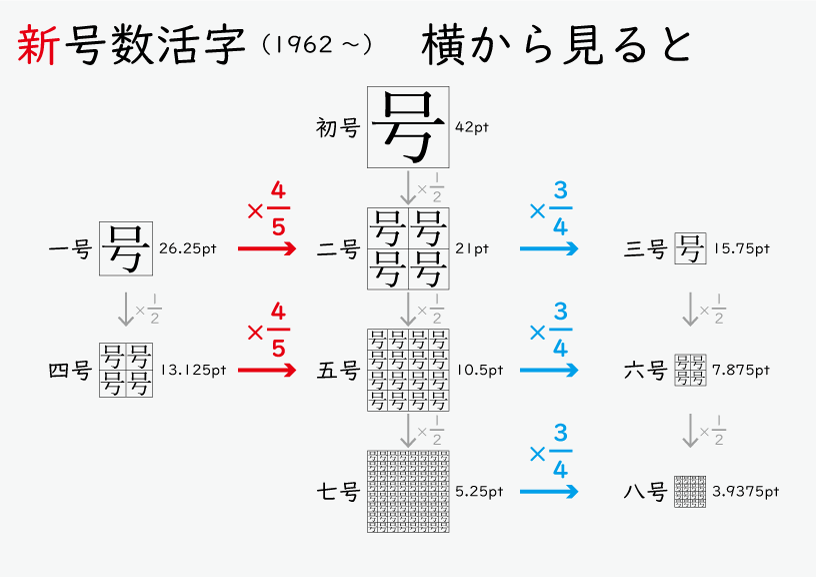

ポイントの数値だけを見ると、かえって細かく複雑になったように思えるかもしれません。しかし、これは基準が「1.3125」になったことによるもの。この基準が整備されたおかげで、横軸・斜めの軸でも倍数関係が成立するようになりました。

ちょっとパズルのような趣が出てきましたね。お手元に電卓がある方は、ほかにも面白い倍数関係が成立している箇所がないか探してみてください!

せっかく生まれ変わったけれど

システムとしては面白い「号」ですが、実際の日本語組版の現場で主役となるのには少々難があり、のちに輸入された「ポイント」や写植機由来の「級」と併用される、あるいは置き換えられることが多かったようです。なにより、現在はほとんど使用されていません。

まずネックになっているのは、肝心の大小の関係が各寸法の名前から連想しづらいこと。改めて寸法の関係を見てみると

初号×1/2=二号

二号×1/2=五号

五号×1/2=七号

「二の1/2が五、五の1/2が……七?」と、各サイズ名についている数字と実際の寸法がリンクしていないのがなかなか厄介です。

また、初号のあとに「一号」が入るのも少々イレギュラーでしょうか。資格級や武道の段位では、「初級」「初段」のあとには「二級」「二段」と続くのをよく見かけますよね。

ほか、サイズの刻み方にも一部不規則なところがあります。五号と六号にはそれぞれ1/2寸法の七号・八号が存在するのに対し、なぜか四号の1/2の寸法は存在しません。順当にいけば四号の1/2が七号、五号の1/2が八号、六号の1/2が九号となりそうなのですが……。

謎の答えは歴史にある?

JIS規格になって整備されてもどこかいびつな印象が拭えない「号」。実は、このいびつさの原因は「号」の成り立ちにあります。それでは、「号」の成り立ちを見ていきましょう……といいたいところなのですが、これが非常に複雑でややこしいのです。後日、後編の記事にて改めて紐解いていきます。

後編の記事はこちらよりご覧ください。