前回に続き、日本特有の文字の大きさのシステム「号」についてみていきます。なんだかいびつなところが目立つ単位ですが、そのわけは「号」ができる過程にあったようです。

「号」の成り立ち

号という単位を提唱したのは、江戸時代に長崎で通詞(≒通訳)を務めていた本木昌造だと言われています。彼は幼いころに通詞を務める家系へ養子に出され、オランダ語を学びました。オランダ語を通じて西洋の書物に触れ、養父の職を継いでオランダ通詞となりながら、通訳以外にも造船や印刷など西洋由来の技術に幅広い関心を持っていったようです。

出典:”Motoki Shiozo Sculpture” by ReijiYamashina777 is licensed under CC BY-SA 4.0

幕府が倒れて明治政府が成立すると、本木は1869年に長崎製鉄所付属の活版伝習所を設立します。そして、ちょうどアメリカから中国に派遣されていたウィリアム・ギャンブルという印刷工をオランダ出身の宣教師のコネクションを利用して日本に招聘しました。本木はギャンブルに師事し、金属活字の鋳造を含む西洋式の活版印刷の技法を学びます。

その後、本木は一度活版伝習所を離任すると、明治維新により職を失った武士たちの教育施設として新街新塾を設立し、ギャンブルから学んだ活版印刷の技法を伝えました。新街新塾で学んだ本木の門下生たちは、その後日本各地に渡って活版印刷所を設立します。かくして、本木は日本における西洋式活版印刷技術の普及に大きく貢献したのです。

そんな本木が提唱したといわれる号という単位ですが、肝心の由来や基準がいまいちはっきりしておらず、時代によって3つの説が唱えられてきました。古いものから順に取り上げていきますが、少々長くなるため、お時間が厳しければ初めの2つは飛ばして■小宮山博史の説から読んでいただければ幸いです。

東京築地活版製造所の説

一つ目の説は、本木の流れを汲んで設立された東京築地活版製造所による説です。本木には平野富二という弟子がおり、のちに東京に移住して神田和泉町に長崎新塾出張活版製造所を設立します。ここでの事業が成功し、また活字の需要が大きく膨らんだことから、事業所を築地に移転し東京築地活版製造所(以下築地活版)と名称を改めました。

東京築地活版製造所跡地(東京都中央区築地1丁目)

築地活版は号数活字の寸法の詳細をしばらく明らかにしていませんでした。当時は現在の特許にあたるような概念やそれに関する法令がなかったため、詳細を公開してしまうと他社に模倣されてしまう、という懸念があったのかもしれません。

それでも1891年、『印刷雑誌』第一巻第五号において、寸法が決まった経緯を築地活版が述べています。原文を引用しよう……と思ったのですが、漢字カタカナ交じり文で書かれているため、ここでは要約を掲載します。

①日本の書籍のタイトルの文字の大きさは、タテヨコ五分※であることが慣例であった。

②本木もそれを踏襲し、タテヨコ五分に相当するサイズを「初号」と定めた。

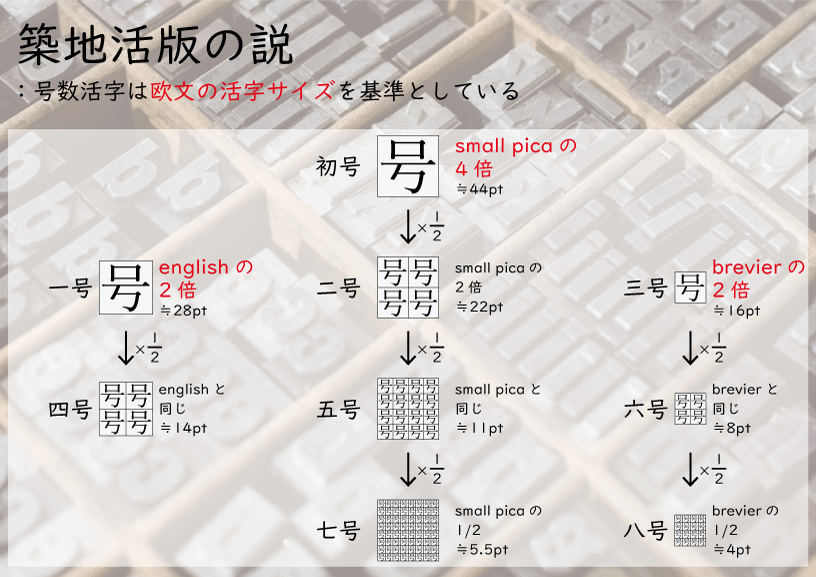

③初号は欧文で使われる活字サイズに照らすと、small pica※の4倍となる。ほか、一号はenglish※の2倍、三号はbrevier※の2倍となる。

④寸法に2倍、4倍という倍数関係をもたせているのは、日本語の割注※やふりがなを表現するため。

―――――

※分……尺貫法における長さの単位。五分:約15.1515mm。

※small pica/english/brevier……欧文の活字サイズの名称。それぞれ現在のポイント制ではsmall pica≒11pt、english≒14pt、brevier≒8ptに相当する。

※割注……注釈の書式の一つ。本文の途中に、本文の文字の1/2のサイズで2行に渡って注を入れる。

なお、原文は国立国会図書館にデジタル資料として保管されており、会員登録をするとこちらのURLの17‐18頁から確認できます。よろしければどうぞ!

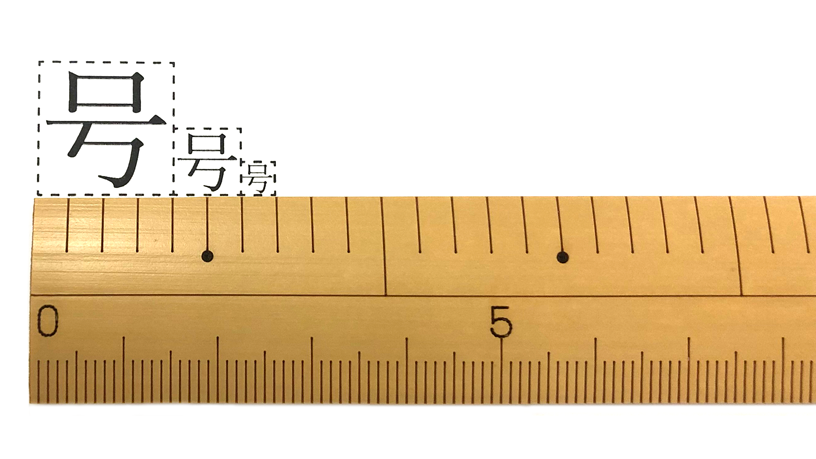

さて、築地活版によると、本木は一番大きな『初号』を欧文の活字サイズの一つ“small pica”の4倍とし、他の寸法についても欧文サイズに準拠して決めていったようです。図にあらわすと、以下のようになります。

ただ、当時世に出回っていた活字のサイズを確認すると、上の寸法に準拠していないものがかなり多かったため、築地活版の説は後世の印刷・活字研究家から疑問を持たれることがありました。

三谷幸吉の説

2つ目の説は大正~昭和時代の印刷研究家三谷幸吉氏が唱えた説です。三谷氏は、本木が著述した活字の製法にて活字の寸法が曲尺(かねじゃく)で記載されていることから、本木は号数活字を尺貫法に基づいて制定したのではないかと考えました。

尺貫法は先ほども登場しましたが、東アジアにおける度量衡です。そのなかで、長さをあらわす単位が「尺」。建築関係で使われる曲尺(かねじゃく)と着物の寸法に用いられる鯨尺(くじらじゃく)の2種類があります。

三谷氏によると、本木ははじめ曲尺を用いてサイズを規定したが、活字のサイズを増やしていくうちに曲尺では都合が悪くなり、鯨尺を用いてサイズを規定するようになった、といいます。三谷氏の計算によれば、初号から七号までの鯨尺との対応は以下のようになります。比較しやすいよう、ポイント制の数値も併記しました。

※鯨尺では1尺=10寸=100分=1,000厘=10,000毛、1尺≒378.788mm

これをもって三谷氏は、号数活字が欧文の活字サイズから生まれているという説は誤りであり、日本独自の単位なのだと述べています。この理屈の単純明快さが受けたのか、しばらくはこれが定説となっていました。ただ、三谷が唱えた寸法と合致しない活字はやはり散見されていたようです。

小宮山博史の説

3番目の説は、戦後生まれの活字研究家にして書体デザイナーである小宮山博史氏による説で、現在はこれが定説となりつつあります。小宮山氏は、本木の号数活字の各寸法は中国の印刷所にあったものを輸入して流用したのではないか、と唱えています。

この説でカギになってくるのは、本木に活版印刷の技法を教えた印刷工ウィリアム・ギャンブルという人物です。彼はアメリカから中国(清)に派遣されていたところで日本に招聘されています。……そもそもなぜ彼は中国にいたのでしょうか? まず、時代背景から追っていきましょう。

時は18世紀中ごろ、アヘン戦争を経た清は弱体化が進み、欧米列強が進出していました。各国が力を入れていたのはもちろん貿易ですが、もう一つ「キリスト教による教化」という目的も持っていました。1844年には、キリスト教の一勢力であるアメリカ合衆国長老教会が清の外国人居住区に「華花聖経書房」という印刷工場を建て、キリスト教関係の書物の印刷・出版をはじめます。この印刷工場が、中国や日本に西洋式の活版印刷技術が普及する起点となるのです。1858年に華花聖経書房は美華書館と名前を変え、上海に移転しました。

ところで、キリスト教を清の人々に布教するためには、聖書を中国語で印刷しなければいけません。つまり、漢字の金属活字が必要になります。かくして、各国は漢字の金属活字鋳造に着手します。イギリス人、アメリカ人、フランス人、ドイツ人などが世界各地で漢字の金属活字を作り上げました。文字としてアルファベットとはまったく性質の異なる漢字の活字を作り上げるために、さまざまな製法が編み出されたようです。

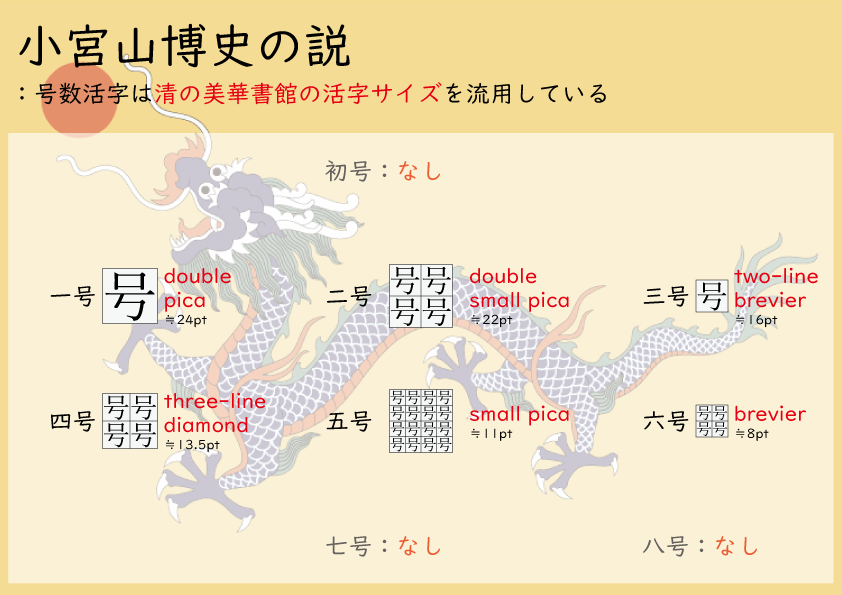

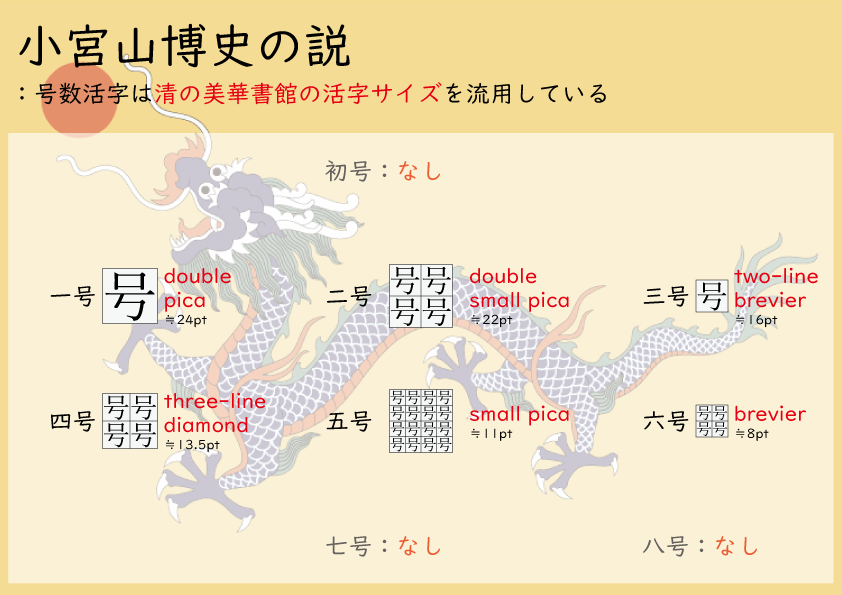

美華書館には各国が鋳造した活字が集められていました。1868年には、美華書館がこれらの活字の販売広告を出していた記録が残っています。欧文の”small pica”などの活字サイズとの対応を併記しつつ一号から六号までの6種類が販売されていました。ただ、小宮山氏によれば、ここでいう「一号」「二号」とは「決まったサイズの名前」ではなく、「一番大きいもの」「二番目に大きいもの」という意味合いであったようです。寸法がわかりやすいように、ポイント制での値も併記して見てみましょう。

このうち、五号活字はウィリアム・ギャンブルが手掛けたものです。ギャンブルは1858年にアメリカ合衆国長老教会の命で清に訪れていました、彼は五号活字の鋳造のために当時の中国で使用される頻度の高い漢字を調査したり、それまで鋳造されていた一号~四号までの活字とは違う製法を採用したりなど、相当な苦労を重ねていたようです。

ギャンブルは1869年に美華書館での任務を離れ、日本に招聘されて本木らに活版印刷の技術を伝えます。このタイミングで、彼は美華書館が所蔵していた印刷機のほか、さきほどの漢字の金属活字をいくつか日本に持ち込んでいます。

小宮山氏は、本木や本木の門下生たちが設立した築地活版や崎陽新塾活字製造所などの活版印刷所で刷られた印刷物の号数活字を、美華書館所蔵の活字と比較しました。すると、形も寸法もほぼ一致するものが数多く見つかったのです。もし本木が「号」の寸法を独自の新たな基準で定めたのなら、活字を新たに鋳造しなければならないのだから、形も寸法も美華書館のものと一致するはずはない……ということで、本木の号数活字は美華書館の活字の寸法が流用されてできたものだ、というのが彼の主張です。

ここで、さきほどの美華書館が広告に出していた各活字の寸法をあらためて見てみましょう。小宮山氏の説によれば、これが日本の号数活字の元となったアイテムだということになります。

初号と七号・八号はないものの、確かに日本の号数活字の寸法の関係によく似ていますね。しかし、号数活字システムの根幹である倍数関係を見てみると、二号・五号と三号・六号の組み合わせでは関係が成立しているものの、一号・四号ではそれが見られません。これについて小宮山氏はこう述べています。

―――

美華書館の号数系列は最初から組版を考えて作っていったものではなく、それぞれが用途によってばらばらに作られたものの寄せ集めであって、そこには倍数関係はなく、かろうじて五号Small Picaとその倍である二号Double Small Picaが、名称と実寸法で成り立つだけである。ウイリアム・ガンブルに直接習った人々が拠る築地活版と印刷局の三号、四号、五号のサイズは、導入した初期のサイズをほぼ保って今日に至っている。そしてこの三号、四号、五号をもとにして、後に倍数関係が成り立つように一号、二号を直していったと考えるのが自然であろう。それを指示したのも本木昌造ではないと思われる。本木は、日本最初の活字見本が発表された明治五年には、崎陽新塾活字製造所の経営一切を平野富二に託し、新街私塾の運営に専念しているのである。

―――

小宮山博史.「明朝体、日本への伝播と改刻」『本と活字の歴史事典』柏書房(2000)、P339

長くなってしまったので、小宮山氏の説のポイントをまとめましょう。

①日本の号数活字は一から考案されたのではなく、ウィリアム・ギャンブルが本木昌造らに活版印刷の技法を伝える際に持ち込んだ中国の美華書館の活字の寸法を流用してできている。

②「一号」「二号」という各サイズの呼び名も、美華書館での呼称をそのまま用いている。

③美華書館の活字寸法は欧文の活字寸法に対応していたが、「一号」「二号」という呼び名は「一番大きいサイズ」「二番目に大きいサイズ」程度の意味であり、「『一号』という決まったサイズ」を指していたわけではなかった。また、寸法に倍数関係は成立していなかった。

④美華書館の活字をベースとして、倍数関係が成立するよう一部の寸法を手直ししてできたのが日本の号数活字である。

⑤また、寸法の手直しに本木昌造は関与していないと思われる。

……ややこしいですね。号数活字について調べると「本木昌造による日本独自の活字寸法体系」という説明がよく見られますが、小宮山氏の説が正しいのであれば「本木昌造による」にも「日本独自の」にも疑問符が付くことになります。

謎への答え

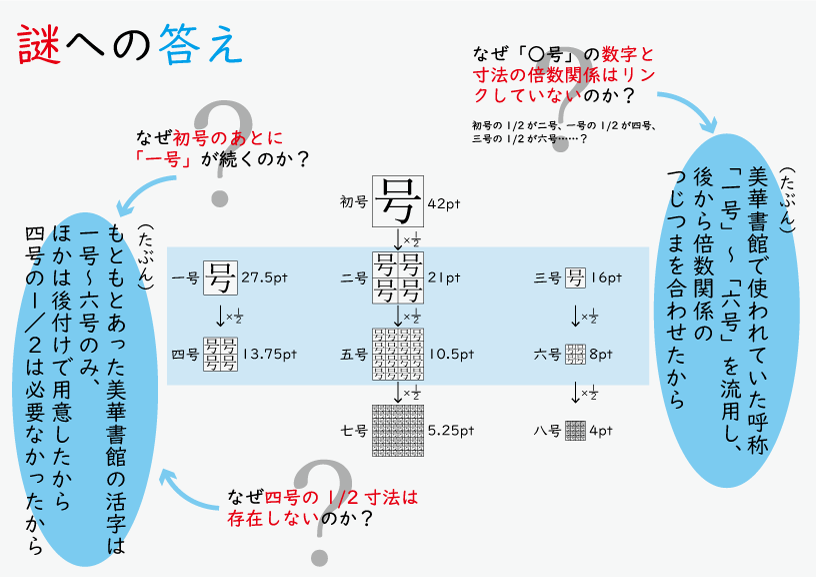

小宮山氏の説は他の説と同様あくまで「仮説」であり、確実に立証されているわけではありません。ただ、あらためて「号」のシステムを見ると、いびつな点が小宮山氏の説と符合するのがわかります。

まず、各サイズの名前に入っている数字と実際の寸法がリンクしていないこと。先述の通り美華書館の活字の「一号」~「六号」の名称は「一番大きいサイズ」「二番目に大きいサイズ」というニュアンスでした。これを各サイズの名前として採用してしまい、加えてもともとなかった倍数関係を後から設定しているので、リンクしないのは当然ともいえます。

次に、「初号」のあとに「一号」が続くこと、そして五号と六号の1/2寸法が存在するのに四号には存在しないことについて。これも、ベースになった美華書館の活字が一号~六号までしかなかったことから、初号・七号・八号については後付けで製造したのだと考えると納得がいきます。四号の1/2寸法が存在しない理由はわかりませんが、単に必要になる場面がなかったのかもしれません。

反面教師としての号数活字

今やロストテクノロジーとなりつつある号数活字。アイデアとしては面白いものの、やはり寸法の基準をきちんと公開しなかったのは「単位」としては致命的なミスだったのではないでしょうか。その点で言えば、各地で寸法の基準が乱立していた西洋のポイントとは対照的な成り立ちでもあります。

ほか、小宮山氏の説が正しければ

・他のシステムを中途半端に流用する

・さらに中途半端にアレンジを加える

・結局誰のアイデアなのかがわからない

など、なかなか建て付けの怪しいシステムであったことになります。

印刷に限らず、号数活字は一つのプロジェクトを立ち上げる際の反面教師のような存在だといえるのかもしれませんね。

参考文献

・小宮山博史.「明朝体、日本への伝播と改刻」『本と活字の歴史事典』柏書房(2000)

・「印刷雑誌」第一巻第五号、印刷雑誌社(1891)