印刷が物語のキーになる#印刷モノのレビュー、第3回です。

今回ご紹介するのは中島らもの「永遠も半ばを過ぎて」。『Lie lie Lie』というタイトルで1997年に映画化されていますが、展開はVHSのみ。DVDや配信では出ていないので、視聴は見送りました。

それではあらすじから……

「永遠も半ばを過ぎて」あらすじ

主人公は相川真、波多野善二、宇井美咲の3人。

相川は詐欺師。父親から継いだ家具の販売会社を立て直そうと銀行を頼ったところ、詐欺にあって一文無しとなり、生活のために詐欺師となった。あるときは給料の前借詐欺、あるときはペーパーカンパニーの社長、またあるときはヤクザの娘のヒモ……ありとあらゆるまっとうでない稼ぎ方でその日暮らしを続けた相川。ある日アフリカ産の珍種の貝だという「姫さざえ」の母貝を手に入れ、これを売りさばいて一儲けしようとたくらむ。相川は母貝を持って高校の同級生である波多野の家に押し掛ける。

波多野は電算写植のオペレーターを勤める男性。自宅に電算写植の入力校正機(通称「一休」)を置き、印刷会社の下請けで生計を立てていた。ある日波多野のもとに相川が訪ねてくる。波多野は相川のことをほとんど覚えていなかったが、結局相川に言いくるめられ、「姫さざえ」の母貝を彼の外出中に代わって預かることになる。

波多野は母貝を冷蔵庫で保管して相川を待ったが、相川は何日も帰ってこない。そのころ相川にはヤクザの追手が迫っており、間一髪のところで危機を脱していた。相川が戻ってきたころには母貝は腐ってしまっていた。以降、相川は波多野の家に住み着くこととなった。

ある日波多野は眠りにつくことができなかったため、相川の持っていた睡眠薬をもらい、薬が効いてくるまで入力の仕事を徹夜で進めていた。ところが、翌朝になって入力したはずの文章を確認したところ、仕事とはまったく関係のない詩のような作品ができあがっていた。波多野はこれを薬の副作用ではないかと考え、睡眠薬を服用して写植作業を行う日が続くようになった。

またある日、相川は波多野の家に出入りしていた印刷会社の営業マンである四谷と知り合い、とある医師協同組合の記念誌制作のコンペが開催されるという情報を聞きつける。相川は自分を「造本家」と偽り、四谷と組んでコンペに参加することを決める。写植の知識のある波多野も無理やり参加させられ、相川と共に付け焼刃の準備でコンペに臨む。相川の用意した筋書きに乗せられ、波多野は医師たちを相手に堂々たる演説を披露。コンペは見事受注となり、気をよくした相川は波多野を巻き込んでさらに大きな計画を持ち上げる。

宇井は出版社に勤める女性。ある日原稿を持ち込んで出版したいと彼女を訪ねる人物がおり、それは相川と波多野の2人だった。相川の計画は、波多野の「作品」をかつて20世紀アメリカに幽霊としてあらわれた謎多き作家の翻訳版だと騙って出版社に売り込むこと。しかし、大学で文学を専攻していた宇井に相川の作り話は通じず、2人は追い詰められる。しかし、相川の嘘を看破したにもかかわらず、宇井はなんとこの作品を出版しようと言い出すのだった……

「印刷モノ」ポイント

第1回に続き、今回も詐欺師の絡む作品になってしまいました。詐欺師と印刷は何か縁があるのでしょうか……? 冗談はさておき、この作品の冒頭は主人公の一人である波多野が「電算写植」の作業を行うシーンから始まります。

―――

夜天光―夜空からくる光の全体を夜天光という。その光源は主につぎの三種類である。

(一)大気光―地球上層大気の分子、原子の発する光

(二)黄道光―太陽系内の微塵が太陽光を散乱した光

(三)星野光―星や星雲の集積光

これらの成分光の輝度は、天球上の位置、時間によって変化するが、平均的には次表の値を示す。なお輝度の単位は、S10(vis)=一平方度あたりの十等星(実視等級)の数で表わらわした。

〝表わらわした〟か。

おれはキーを叩いて〝らわ〟をひとつ削除した。

「一休、おまえ、疲れてきたんじゃないか」

電算写植機の一休は、冷蔵庫を開けたときに聞こえるような微かなノイズをたて続けている。

「返事もなしか。たまにはコーヒーくらいいれてくれ」

おれは一休のディスプレイ画面を親指と人さし指ではじいた。

一休は、もう年齢だ。おれが三十八のときに半ばやけくそになって買ったから、五歳になる。本名はSAZANNA-SP313という。

電算写植機の進化はすさまじい。五年前の機種なんかはもう恐竜扱いだ。

それでもおれはこの老残の一休に月々八万四千四百六十円のローンを支払い続けねばならない。ちょっとした机ほどの大きさの、このワープロの怪物に。

―――

中島らも著.「永遠も半ばを過ぎて」.文春文庫(1997)、p.7-8

さて、電算写植とはいったい何か。何か文字を入力している様子ではありますが……。

「電算」とは、「電子計算機」=「コンピュータ」のこと。いっぽう「写植」とは「写真植字」の略です。ということで、「電算写植」を言い換えると「コンピュータで行う写真植字」となります……いや、「写真植字」とは? というか、そもそも「植字」ってなんなんだ?

まず、「植字」ってなんだろう?

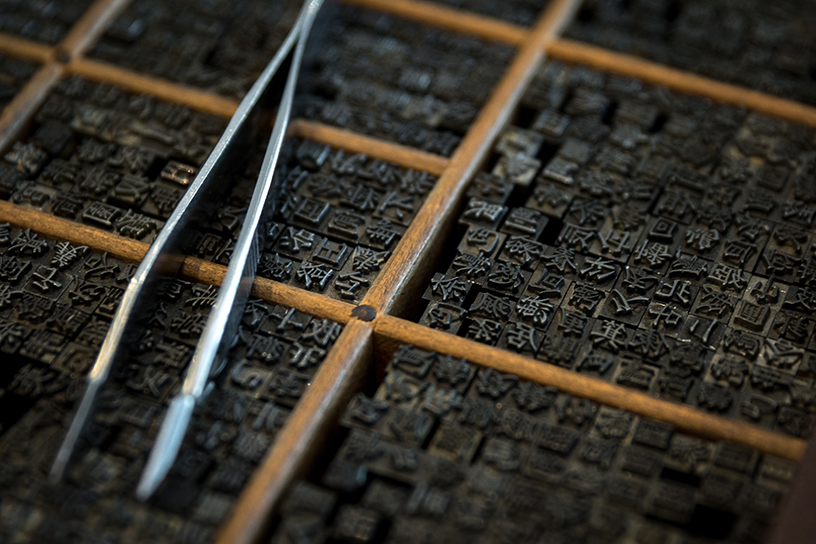

はじめに根っこの植字から説明していきましょう。「字を植える」と書いて植字。もともとは活版印刷の用語でした。活版印刷とは、下の写真のように文字が鋳造された金属活字を用いて文字を印刷する方式です。

活版印刷における「植字」とは、原稿を見ながら必要な金属活字を選び出し、原稿の指定通りに並べる作業をいいました。そこから、金属活字を使わない場合でも「原稿のとおりに文字を選び、並べる作業」を「植字」と表現するようになったのです。今でも印刷物等に発生した誤字脱字のことを「誤植」ということがありますが、これは「植字が誤っていること」からきている表現ですね。

活版印刷そのものはこの作品とはあまりかかわりがないので、詳しい説明はまたの機会に……。

つぎ、写真植字とは?

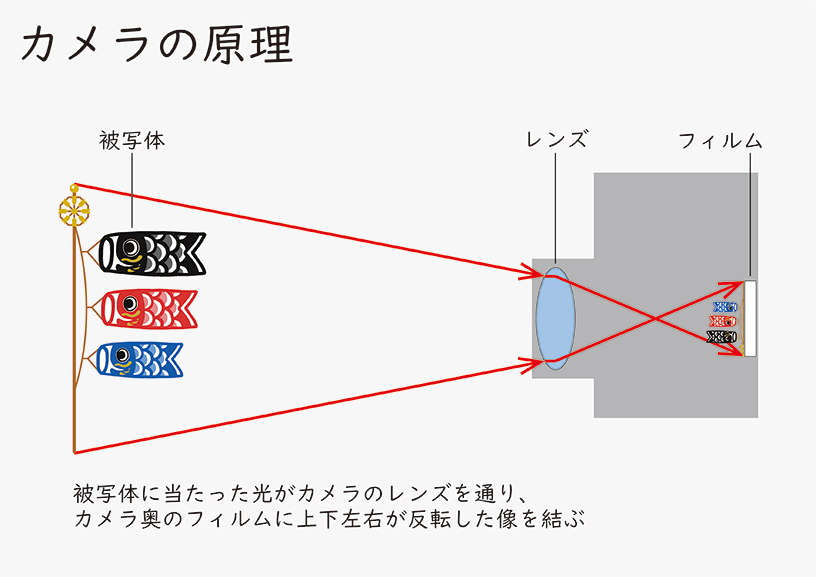

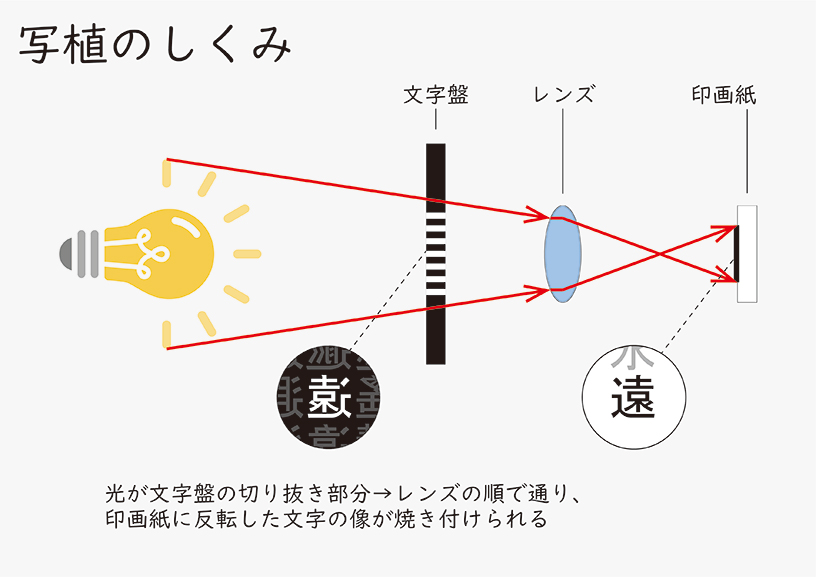

写真植字とは、この「植字」の作業を写真(カメラ)の原理を用いて行うことをさします。被写体に当たった光がカメラのレンズを通り、奥のフィルムに上下左右が反転した像を結ぶ、というのがカメラの原理でしたね。

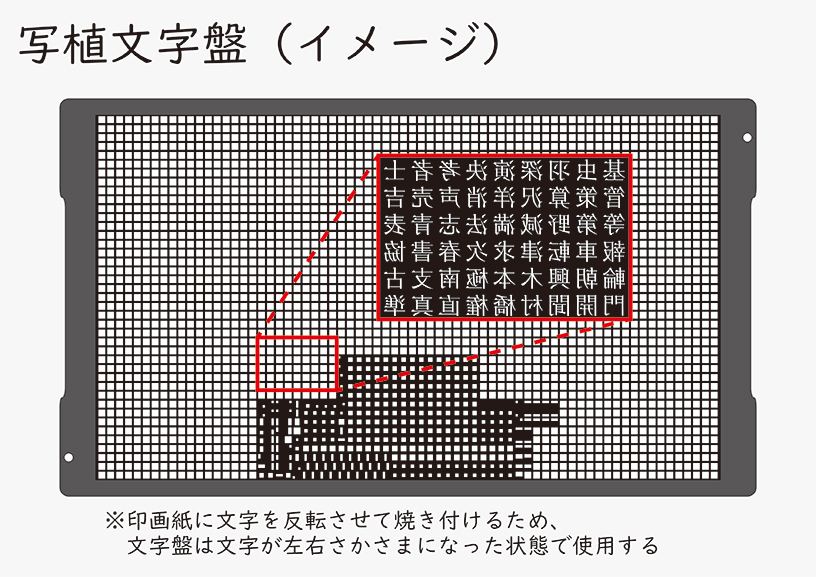

写真植字では、この被写体にあたる部分に「文字盤」が入ります。1つの書体の常用漢字やひらがな・一部の記号などはすべてこの文字盤に入っており、文字盤を動かしながら必要な文字を探します。

文字の部分は切り抜かれているので、文字盤に光を当てると切り抜き部分を通して文字の形をした光が差します。この光をレンズ経由で印画紙に感光させると、文字の形が焼き付いた印画紙ができあがります。これをレイアウト台紙に貼り込んだものが版下となり、これをもとに版(印刷機にセットするハンコ)がつくられるのです。

植字の作業は「写真植字」によって活版印刷の時代よりもだいぶ楽になり、できることも増えました。レンズを用いることで級数(文字の大きさ)が調節でき、斜体や長体の文字も焼き付け可能。一文字ごと/一行ごとの間隔も自由自在です。

ただし、やはり手作業だらけの工程であることは変わりません。紙の原稿を見て、必要な書体が載っている文字盤を探してセットして、動かして、光を当てて焼き付ける……この作業を1文字ごとに繰り返すと思うと、気が遠くなりそうですね。

ようやく「電算写植」!

この手作業だらけの工程をコンピュータに置き換えていったのが電算写植です。

まず、文字は文字盤から探すのではなく、専用の端末で入力するようになりました。級数や斜体・長体のほか、行間などの指定も端末で入力し、入力された情報は符号(モールス信号のようなもの)化され、専用の紙に記録されます。この紙をコンピュータが読み取ることで、自動で文字を探して指定の通りに並べ、そのまま印画紙に焼き付けができるようになりました。

そして、1970年代以降にワードプロセッサー(ワープロ)が普及して以降、文字の情報は符号ではなく電子データに置き換えられるようになります。波多野が使っている写植機「一休」ことSAZANNA-SP313はこのワープロの機能を搭載していたため、入力した文字を簡易的にプリントアウトできるようになっていました。

別の場面にて、波多野は自身の仕事にまつわる思い出話をしています。

―――

……(中略)……昔は版下に写植を貼り込んで、訂正があるとその都度打ち直してたんだ。十二級ナールの「で」の字を三つ、完璧の「璧」を二つっていう風にな。あんまり直しが多いと、頁ごと打ち直した方が早いんだ。そしたらまた別のとこから誤植が出てくる。「私はその朝、バリにいた」とかな。バリでもこっちはかまわないんだが、センセのいたところはパリなんだよ。で、また「パ」をひとつ打って「バ」をカッターで、そう、印画紙の表面を剥いてはがして、ペーパー・セメントで「パ」を貼っつけるんだ。ときどき、大事なその「パ」の字がなくなってしまって、デザインスタジオの坊やがおれのとこに取りにくるんだ。夜中にさ。〝打ってもいいけど、きみ、そのセーターの袖についてるのは何だい〟って言ってやる。「パ」の字はたいがい毛糸の袖のあたりに貼りついてるんだ。その点、一休はたいしたもんさ。校了になるまで、いくらでも画面で打ち直しゃいいんだからな

―――

同上、p.130

「十二級」という言葉が出てきていますが、これは文字の大きさをあらわす級数という単位です。級数は日本語の写真植字機の開発にあたって考案された概念で、1級=0.25mmとして定められています。本来は「Q数」と表記するのですが、これは、1級が1mmの4分の1(=quarter)になるためです。ということで、12級はタテヨコ3mmの大きさになります。身近なもので言うと、文庫本の本文がだいたい12級でしょうか。

なお、引用部には登場していませんが、同じ写植機由来の単位に歯数(はすう)というものがあります。こちらは文字と文字の間・行と行の間をあらわす単位で、同じく1歯(いっぱ)=0.25mmと決まっています。写植機内の印画紙はドラムに巻き付けられており、歯車でドラムを少しずつ回転させて印画紙を動かす仕組みになっていました。この歯車が0.25mm刻みで動かせるようになっていたため、0.25mmを1歯と定めるようになり、これをもとに「級数」の単位も決められました。

ほか、「ナール」とは株式会社写研が販売していた書体の名前です。写研は写植機や写植用のシステム、書体などの開発から販売までを手掛けていた企業で、「一休」ことSAZANNA-SP313も実は写研の製品です。かつて「ナール」は国道・鉄道などの案内表示板やテレビのテロップなど、さまざまな場所で用いられていました。現在ではなかなかお目にかかれませんが、写研のアーカイブサイトに紹介があるので、気になる方はご覧ください。

引用部の話に戻ると、一文字でも直すのに大変な時間と手間をかけていたところが、一休のワープロ機能によって大きく解消されたのがわかりますね。プリントアウトしたもので校正を行い、校了になったらはじめて印画紙に焼き付ける。この手順ならデザインスタジオの坊やの夜中のお使いもだいぶ減ったことでしょう。

写植職人のこだわりは……また今度!?

写植はコンピュータの力を借りたことで機能も利便性も大幅に向上し、さまざまな印刷物に写植が利用されるようになりました。この作品が刊行されたころ(1994年)は、書籍の文字はほぼすべて写植の文字、といっても差し支えなく、写植は印刷にかかわる人々にとってなくてはならない存在でした。

また、文字のレイアウトを機械で制御できるようになったことで、緻密で美しい誌面を作り上げるためのノウハウが確立され、印刷物の表現はより豊かさを増しました。写植のオペレーターは文字について高度な知識を持つ職人として、出版文化の繁栄を下支えしていたのです。

波多野もその例に漏れず、「文字」には一家言のある人物。詐欺師の相川は彼の知見に目を付け、金もうけをたくらみます。ここで当時の日本における本・文字をめぐる状況にズバリと切り込むシーンがあり、こちらもご紹介しよう……と思っていたのですが、ここまででだいぶ長くなってしまったので、後編におあずけとさせていただきます(いまさらですが、記事のタイトルに「前編」とあるのにお気づきでしたでしょうか?)。

後編の記事はこちらよりご覧ください。

書誌情報

中島らも著.「永遠も半ばを過ぎて」.文春文庫(2008)