前回に続き中島らもの『永遠も半ばを過ぎて』をご紹介します。

よくよく調べたところ、中島らもは大学卒業後に親戚のコネで印刷会社に就職して営業マンをやっていたとのことです。灘中学校・高校に在籍しながら未成年飲酒・喫煙・薬物所持をはたらくなど破天荒なエピソードでも知られる彼ですが、いったいどんな営業マンだったのでしょう……?

あらすじは前回の記事をご覧ください。それではどうぞ。

「印刷モノ」ポイント

前回は電算写植の説明がだいぶ長くなってしまいましたが、印刷に関わる者としてこの作品で最も気をひかれたのは、詐欺師の相川と写植オペレーターの波多野が印刷会社の営業マン四谷と組んで医師協同組合にプレゼンをするシーンです。医師協同組合は組合創立40周年記念誌の制作を任せられる業者を探して見積もり合わせのコンペを開催しており、相川は四谷からその情報を聞きつけます。

記念誌といえば、どこの団体・企業でも力を入れて作るもの。本文用紙が分厚く、表紙は布地が張られていて題字が金で箔押しされ、専用の箱がついている……そんな冊子をみなさんの職場のどこかで見かけたことはありませんか? まだ学生の方には、卒業アルバムを思い浮かべていただくとよいかもしれません。

こういった冊子は製造に手間がかかるので、やはりいいお値段になります。お金のにおいに敏感な相川はこれに飛びつき、写植のプロである波多野を巻き込みつつ自分をその道のプロだと偽ってプレゼンに参加することを決めました。相川は図書館にこもって付け焼刃で本のつくりについて勉強し、プレゼンに臨みます。

詐欺師が憂いた「本の未来」

プレゼン本番、組合の理事たちに対して三人が自己紹介を済ませると、相川は突然以下のように切り出しました。

―――

「本というものはね……近い将来に失くなるんではないかと思っているのです」

―――

中島らも著.「永遠も半ばを過ぎて」.文春文庫(1997)、p.140

ぎょっとする理事たち。相川は話を続け、本の役割はあくまで情報伝達であり、そしてその役割はフロッピーディスクのような電子メディアに取って代わられるであろう、これが本がなくなる理由の一つだ、と語ります。フロッピーディスクというところに時代が出ていますね。

そして、第二の理由は、昨今(作品内で言う1990年代当時)流通する本の耐久性にある、と続けました。相川は一冊の古本を取り出すと、本を開いて中の黄ばんだ誌面を見せながら理事たちに語ります。

―――

「紙がね、完全に劣化してるんですよ。酸性紙を使用しているからです。酸を含んだパルプというのは劣化が早くて、その寿命は二十数年だと言われています。二十数年ですよ。パスカルの時代と思想を伝えようという本が、寿命わずか四分の一世紀の紙に刷られているわけです。この本の問題はそれだけではない。私も本好きですから心が痛むんですが、今から少しむごい光景をお目にかけます」

言うと、相川は開いていた本を逆向きに反らせた。本は翼を後ろにねじり上げられた鳥に似た格好になって、中身の黄ばんだ紙を内臓のようにさらけ出した。相川はその動作を二回、三回と続けた。

相川が四回目の動作にかかろうとしたときに、内側の本文用紙が表紙を離れてテーブルの上に落ち始めた。最初は二、三枚ずつ。そのうちに紙は十枚単位の塊になって脱け落ち出した。

テーブルに散乱した本文の上に、相川はほとんどもぬけの殻になった表紙をそっと置いた。

「パスカルは泣いとるでしょうな」

相川はテーブルの上の光景を眺めながら、

「無線綴じというやつです。この本の場合は正確には〝アジロ綴じ〟といいまして、三十二頁で二束の折丁の背にミシン目を入れまして、そこにホットメルトという接着剤を流し込んで背を固めてあるわけです」

理事たちは黙然とテーブルの上の惨状を眺めていた。

「先生方、そう珍しいものを見るようにご覧にならないでください。いま、本屋へ行けば、雑誌、マンガ誌はもちろんのこと、平積みにされている単行本のほとんどがこの無線綴じです。先生方の書架にある本も、辞典や豪華本を除いてはこの方式なんではないでしょうか。つまりは、書物というものを消耗品として割り切っている版元が、消耗品としての本を安く大量に作っていく、というのが今の状況でして。ま、読むに耐えん本が多いですからそれはそれでいいんですが。ただ、今回の年史の場合はどうでしょうか。四十年史ですね。あと四十年たてば、八十年史が作られるかもしれませんね。そのときに後輩の先生がたが手に取る四十年史が、この本のようなありさまだったらどうなりますか」

―――

同上、p.141-142

紙が劣化しやすく、綴じ方もヤワなので、ちょっと力をかければすぐに分解してしまう……当時出回っていた本のもろさを相川は暴いて見せました。

ここでまず酸性紙について解説をはさみましょう。紙の原料となるパルプは親水性の繊維でできているため、インクが付くとにじんでしまいます。このにじみを防止するため製紙の際に「サイズ」という工程を経る必要があります。

酸性紙の「サイズ」工程では「ロジン」と「硫酸アルミニウム」を混ぜてパルプに定着させます。この工程でできた紙はにじみを防ぐようになりますが、硫酸アルミニウムの持つ硫酸イオンが空気中の水分と反応して紙の中で硫酸を発生させます。この硫酸が紙の繊維を加水分解する性質を持っているため、経年変化で次第に紙を劣化させてしまうのです。

酸性紙でできた本は常温で保管しても50年ほど経つと大きく劣化し、ページをめくることも困難になるほどでした。欧米では1970年代、日本では1980年代ごろから酸性紙でできた書籍の劣化が社会問題として浮上し、その後はサイズ工程に硫酸を使用しない「中性紙」への移行が進むようになります。この作品の刊行当時はちょうど酸性紙から中性紙への移行の過渡期にあたる時代ですね。

中性紙は酸性紙に比べて3倍の耐久性を持つといわれ、2022年現在では書籍に使う紙のほとんどが中性紙を使用しています。

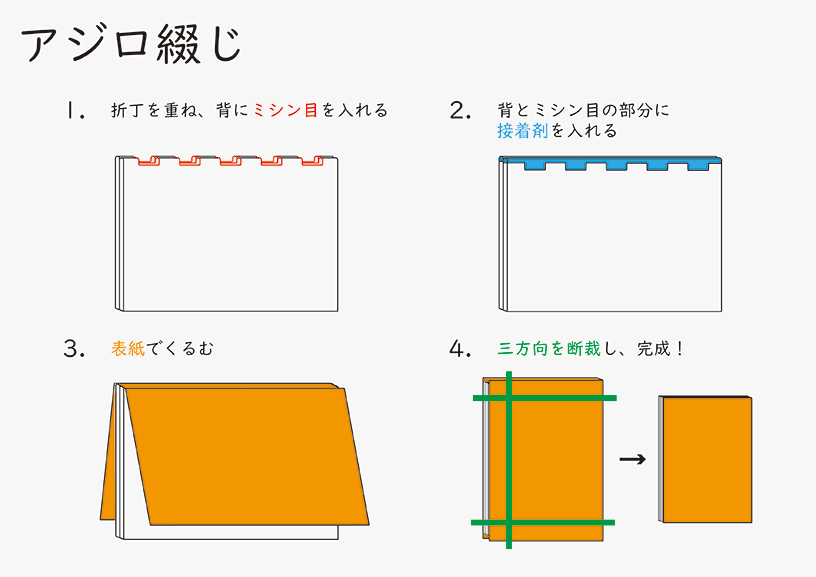

もう一つ、アジロ綴じについて。「アジロ綴じ」とは、印刷物を本の形にする(製本)方法の一つです。

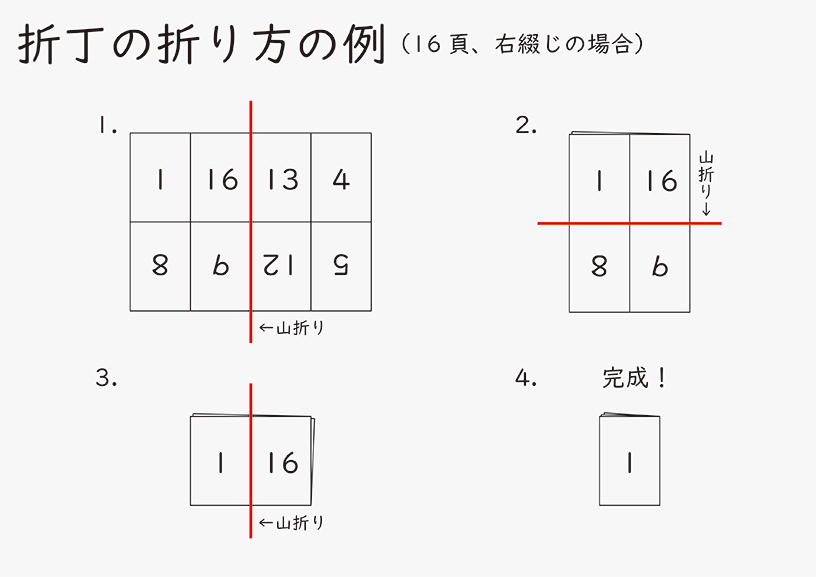

書籍などの頁数があるもの(業界ではこれを頁物といいます)を印刷する際は、16頁、8頁、4頁、2頁など2のn乗頁をひとかたまりにして印刷します。引用部の例では32頁がひとかたまりになっているようですね。印刷後、このひとかたまりを1頁分の大きさになるまで折ったものを「折丁」といいます。

その後、折丁をすべて束ねて本の背の部分(頁が開かない部分)にミシン目を入れ、接着剤を流し込みます。これを表紙でくるんで三方向を断裁すると、一冊の本ができあがります。

アジロ綴じも酸性紙と並んで悪者にされていますね。当時のアジロ綴じ・無線綴じは製本に使う接着剤の質が低く、経年劣化でもろくなりやすかったのです。昔ながらの丈夫な製本方法である「糸かがり綴じ」に比べて製本のコストは抑えられるものの、いわゆる安かろう悪かろうだとされることがありました。

ただし、現在では接着剤の改良が進み、アジロ綴じ・無線綴じの本はこの作品が刊行された当時のそれよりも格段に丈夫になってきました。確かに記念誌のような耐久性が求められる本には「糸かがり綴じ」の方が適切ですが、アジロ綴じ・無線綴じも立派な製本方法の一つです。

かくして相川は理事たちの危機感をあおり、自分ならもっと上質な紙ともっと丈夫な製本方法を選び、堅牢な本をつくってみせる、と言い切ります。

写植屋の理想は明治の本!?

デモンストレーションの効果はてきめん。理事たちはみな興味津々で話に耳を傾けるようになりました。すると相川は急遽プレゼンを波多野にバトンタッチします。理事の中に眼科医がいるので、読みやすい誌面のつくりについて波多野が説明すればさらに食いついてくるに違いない、というのが相川の策略でした。理事たちが昔話や冗談で盛り上がる和気あいあいとした雰囲気のなか、波多野が好機を見て切り込みます。

―――

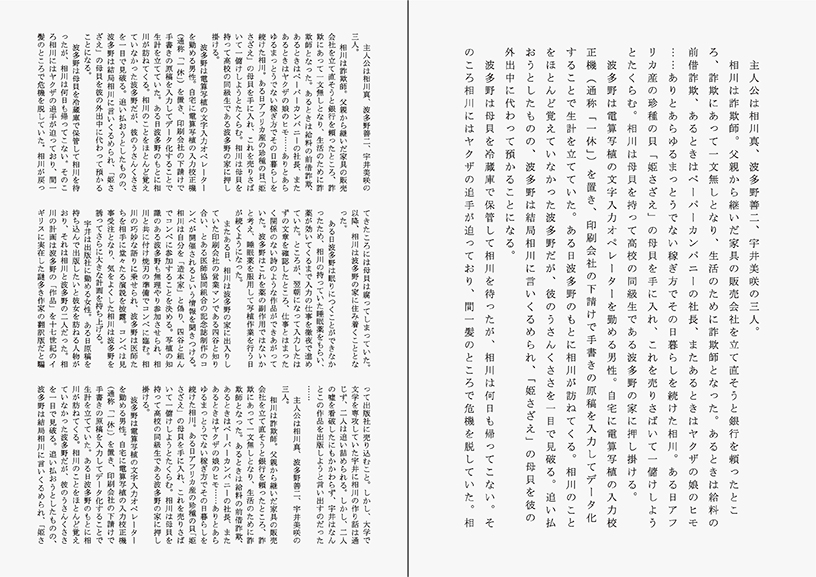

「たしかに昔の本は総ルビで子供でも読みやすかったといいますね。ただ、その点を除いても、昔の本、ことに昭和十年以前の本というのは、読みやすかったのです。資料の二枚目と三枚目を見比べていただけますか」

理事たちがいっせいにコピー紙をめくった。

「二枚目のコピーは、明治二十三年に出ました幸田露伴の『露団々』という作品です。原寸大です。三枚目のものは昭和三十年に出ました『正宗白鳥集』ですね。八ポイント活字の三段組みという、非常にぎっしり詰まった組み方です。いかがですが、見比べていただいて」

理事たちはむずかしい顔で二枚のコピーを見比べていたが、やがて美作という理事がぽつりと言った。

「私は、この細かいほうの本はパスするね」

ほかの二、三人がうなずいた。

「幸田露伴の方は五号活字です。三十八字詰め十五行で、一行の中の文字と文字の間は四分アキ組、行と行の幅の空間は文字一角分の幅をとって、ゆったりと組んであります。正宗白鳥の方は八ポイントといいますから、六号活字に近い、かなり小さい文字で、二十一字をベタに組んで、これは要するに活字の間のスペースがないということですが、これを二十九行。行と行の間隔は幸田露伴のものの半分ですね。しかも、これを三段、重箱のように重ねてあるわけです」

―――

同上、p.148-149

波多野は明治の本、昭和の本の誌面の違いを見せて説明しているのですが、これは文章だけではわかりませんね。百聞は一見にしかず。波多野が見せた2つの誌面を再現してみました(テキストは前回の記事のあらすじを入れています)。A4用紙にぴったり入る大きさでプリントしてみると、よりわかりやすいかもしれません。

右側が明治の本(幸田露伴)、左側が昭和の本(正宗白鳥)の文字組です。これは大層な違い……左側はもはや広辞苑のようなぎっしり具合です。文字数でいえば右側が527文字、対して左側は1,608文字ですから、約3倍の開きがあります。

明治と昭和でなぜこんなに違いがあるのか? これについても波多野は語ります。

―――

「戦争があったからです」

一同がコピー紙から目を上げておれを見た。

「日中日米戦争で物資の統制が行われるようになって、出版用紙も払底しました。これに対して出版界は一頁の文字数を増やす。つまり活字を小さくするしかなかったわけです。A5判で九ポイント活字、行間は狭く、一行の字詰めは多く。制限された用紙の中に、伝えるべき情報を入れるためには、当時としてはそれしか手がなかったわけです」

―――

同上、p.149

戦時中の紙不足がぎっしり詰まった誌面を生み出し、今もそれが続いているというのです。もし世の中の本がみんな右側のような誌面になれば印刷会社はどこも大喜びなのですが……。詰まった誌面の方が頁数が減って安くあがるので、戦争が終わり、戦後の成長期を経ても左側の誌面が幅をきかせることとなりました。

波多野は記念誌をつくるなら明治のような誌面をめざすべきだ、自分ならやってみせると言い、理事たちの心をつかみます。結果、コンペは見事受注となったのです。

本も文字も、進化は止まらない!

刊行から四半世紀が経つ『永遠も半ばを過ぎて』ですが、「本」や「文字」をめぐる環境について相川と波多野が訴えた懸念は一部が的中し、一部は幸運にも外れることとなりました。

フロッピーよりも大容量でフレキシブルなメディアが次々に出現し、「本」が本のかたちで読まれない、という状況は当たり前になりつつあります。また、スマホの普及により、わたしたちが普段触れる「文字」は昭和の本よりもさらに小さなスペースにぎっしり詰められたものになりました。

一方で、製紙や印刷・製本の技術は今も少しずつ改良が進んでいます。物質としての耐久性の向上に加えて、近年では環境保全に配慮した紙やインキを用いて印刷した本も登場するようになり、本は文字通りサステナブルなメディアへと変貌を遂げつつあります。文字の組み方についても、写植よりも豊かで多彩な表現が可能なDTPというシステムが登場・発展し、波多野のようなこだわりを持った職人の仕事を今も支え続けています。

本も文字も、印刷とは切っても切れない間柄です。お互いを支えながらこれからも永く生き延びていきたいですね!

書誌情報

中島らも著.「永遠も半ばを過ぎて」.文春文庫(2008)