前編に引き続き、制作部の七つ道具をご紹介していきます。前半の4つはデザインや組版にかかわるソフトやモノが中心でしたが、後半は何やら雰囲気が違ってくるようです。果たして何が出てくるのでしょう……?

実は印刷だけじゃない……!?

制作部員F(以下「F」):ところで、このあと出てくる道具なんですが……直接には印刷に関係ないものが増えてきます。

インタビュアー(以下「イ」):おお! 何か事情があるのでしょうか……?

F:ええ。印刷会社の制作部という枠組みだと仕事内容はやはり印刷物の組版・デザインが中心になるんですが、ちょっとそれだけでは仕事に広がりがないんですよね。お客様がすでに持っているコンテンツを形にするのみ、という仕事のしかたは、うちと競合になる制作会社に比べてちょっと受け身な姿勢なんですよ。

制作部員E(以下「E」):一般の制作会社とかプロダクションだと、デザイン以外に取材や撮影、原稿のライティングなんかもやるからね。デザインや組版一本という業者は少なくなったかな~。

F:今だと動画制作やWebサイトのデザインなんかも守備範囲ですよね。より上流工程の、コンテンツを作り上げるところからお手伝いしつつ、紙以外の媒体にも着手する、という感じです。うちもそういった分野に対応できるように体制を整えたり、外部のパートナーと協業したりしてノウハウを蓄積しているんです。

イ:なるほど……ということは、このあとの道具はそこに関連の深いものが出てくるということですね!

五つ目は……?

F:では、五つ目の道具ですが……

F:ヒアリングシートです。

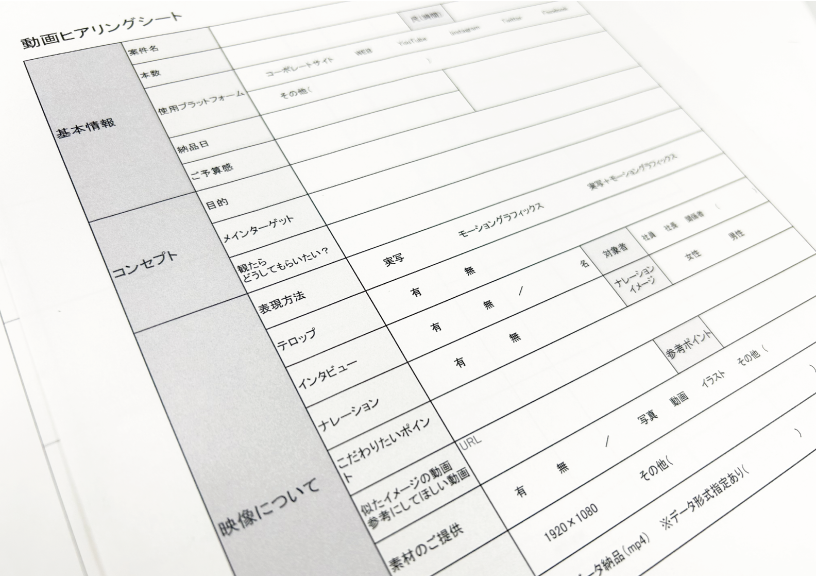

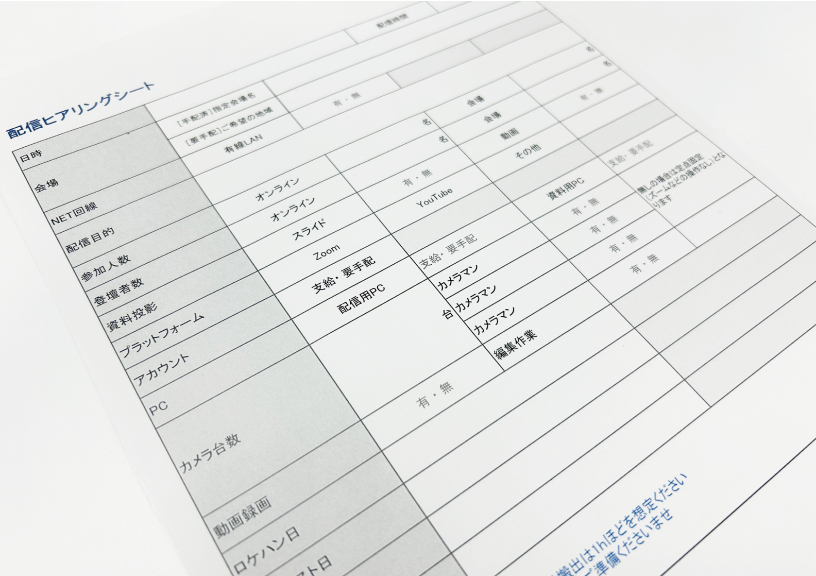

イ:ええと、動画のヒアリングシートに、配信のヒアリングシート、でしょうか?

F:いきなり印刷にいっさい関係がなくなってしまいましたね(笑)。まず動画のシートからいきましょう。うちでは数十秒~数分ぐらいの長さの動画制作をやっています。内容はだいたい広告になるのかな。そこで「どんな動画をつくりたいのか」をお客様から聞き取るために作ったのがこちらのヒアリングシートです。

イ:項目がたくさんありますね!

F:そうですね。ただこれでも動画を作るための情報としては必要最低限といったところです。見積もりを作ったり、実際に動画を作ったりするにはもっと深い/細かい情報が必要になります。このシートはあくまでその出発点なんですよ。

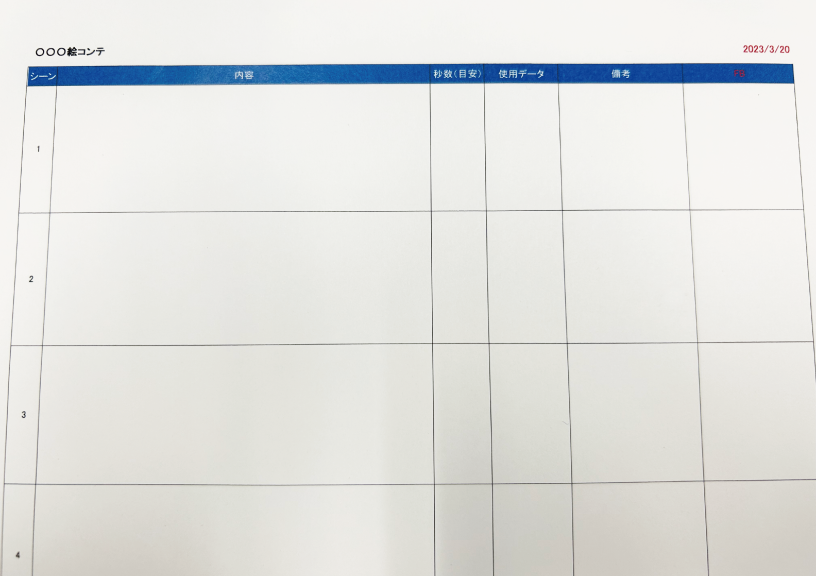

イ:なるほど! 一緒になっているこちらの1枚のシートは……絵コンテ、でしょうか。

F:ええ。こちらはより具体的に「どんな構成の動画にするか」を詰めていくためのシートです。動画の各シーンでどんな内容を伝えるのか、どんな画像やテキストを表示するか、尺をどれだけとるか、それらを視覚化していくんですよ。これも見積もり作成の目安になりますし、実際に動画をつくっていく作業の指針にもなりますね。

イ:ありがとうございます。残るは配信のシートですね。

F:はい。うちでは講演会やセミナーなどのイベントのオンライン配信のサポートもやっています。コロナ禍以来、以前であればリアルの会場のみで行っていたイベントをオンラインで配信するケースが増えましたよね。

制作部員D(以下「D」):あとは、リアル会場でやりつつ同時にオンラインでも配信する、っていうパターンも結構見かけるようになったな。

F:ハイブリッド配信ですね。リアル会場にいる人/オンラインで視聴する人の両方にきちんと伝わるようなイベントでなければいけません。音声や資料ひとつをとっても、リアルとオンラインの両対応を意識したつくりでないとうまく機能しません。いろんな方面にノウハウや気配りが必要になってくるんです。

イ:考えることが多くなりますね……!

F:ええ。だからこそ、まずお客様がどんな内容・どんな条件でのイベントを想定しているかを正確に把握するために、このシートで整理していきます。さきほどの動画のヒアリングシートと同じように、このシートにあるのが最低限の情報で、そこから詰めていく、といった進め方になりますね。

六つ目の道具は……?

イ:ありがとうございます。六つ目の道具もお願いします!

F:はい。Webミーティングツールです。

イ:ZoomやMicrosoftのTeams、Google Meetなんかが有名ですね。ここ2~3年ですっかり浸透したように思います。

F:一般の企業でも使うツールですけど、もちろん制作部ならではの使い方があります。まずさきほど出てきた配信サポートの業務だと、配信をZoomで行うケースがけっこうあります。画面共有やアンケート機能などイベント配信に適した機能がたくさんありますし、広く普及したツールでもあるので、プラットフォームとしては非常に使いやすいですね。

D:組版関係でいうと、部署内で開催している勉強会に使うことが多くなったと思う。実際にソフトで作業しているところをそのまま画面共有してみんなに見てもらえるし、録画・録音の機能なんかもあるからお休みしていた人が後で視聴することもできるね。

E:あとは、取材をリモートで行うときにも使うツールだね。取材先の人とインタビュアーさん・ライターさんをつないで取材する。ここでも録画・録音の機能が役に立つんだよ。

F:もちろんお客様とのミーティングにも使います。2~3年前まではどこもこういうツールを使うのにちょっと不慣れだったり手探りでやっていたりしましたけど、今や使いこなすのが当たり前になってきましたね。うちは特に配信サポートをやっている以上、手際の悪いところは見せられません。

まさかの番外編

D:ちょっといいですか? 七つには収まりきらないかもしれないけど、どうしても挙げておきたいものがあって。

イ:はい! 大歓迎です!

D:目薬です。

E:そうだ、これはみんな使ってる!

F:DTPやデザインでも動画や配信でも、ディスプレイからは逃れられないですからね……

D:毎日が眼精疲労との戦い。これがないと正直やってられません!

イ:こちらはみなさん各自で用意しているんですか?

D:そうですね。目薬といえば世間にはいろいろあるけど、よく効くものとなると限られてくるし。わたしが常用しているものは1,500円ぐらいします。これでもすぐ使い切っちゃいますよ。

イ:ここまで必需品なら、会社の備品として配布したほうがいいかもしれませんね。

E:昔は総務で目薬を買ってくれることもあったんだけど、どうも効き目がマイルドなものが多くて……結局みんなガツンと効くものを求めて自前で買うようになったかな。でも経費で落ちるなら大変助かります。ぜひ!ぜひご検討を‼

イ:ありがとうございます。ここにきて今日一の熱意を感じています。

最後の道具は……?

イ:それでは、最後の道具をお願いします!

F:はい。七つ目はスマートフォンです。

イ:……ネタ切れ、というわけではないですよね?

F:もちろんです! ご存じの通り電話やメール以外にもいろんな機能のあるガジェットですからね。まず印刷関連でいうと、QRコードのチェックに使っています。

E:バーコードリーダーと同じような役割だね。印刷物に入れるQRコードをうちでつくったときに、リンク先にちゃんと飛ぶかチェックするっていう。スマホのカメラで簡単にできるよ。

D:あとは、これはAdobeツールのところで話してもよかったんだけど……Adobe Captureというアプリがあって、スマホのカメラを印刷物の文字にかざすと書体の種類を教えてくれるようになっています。

イ:なるほど、便利そうですね!

F:印刷をはなれると、取材ではボイスレコーダーやストップウォッチの役割で使うことが多いですね。

E:撮影まわりだと、ロケハンのときにその場の雰囲気や広さ・明るさなんかを把握するためにスマホのカメラでぱっと撮ってしまうことも多いな。

イ:あ、わかります! 僕も実ははじめに載せたお三方の写真を撮る前に……

イ:練習も兼ねて誰もいない状態でちょっと撮ってたんですよ。

E:うんうん。特にロケハンにカメラマンが来れないときなんかは、スマホで撮っておくのが大事になるね。

F:アプリによっては、ロケハンで写真を撮ると撮影本番の天気や時間帯から本番のコンディションを予測してくれるものもあったりします。うちのカメラマンが使っていますね。

イ:こうやってみると、スマホってつくづく便利な道具なんですね……

―――

イ:いろいろありがとうございました。最後に、道具全般について制作部で何か気を付けていることはありますでしょうか?

D:うーん、常にAdobeの動向は追いかけていますよ。DTPで使うソフトは毎年新しいバージョンがリリースされるので。

E:とはいっても、リリースされたばかりのバージョンはバグが多かったりするからな~。リリースされてからすぐにアップデートするんではなくて、ちょっと様子を見てから使うようにしているよね。

D:アップデートという文脈だと、パソコンのOSもそう。ソフトをアップデートしてもパソコンのOSが最新でないと機能しない、なんてケースもあります。

F:あとは、道具というよりも仕事の特性のお話になりますが……お客様の「まだ世に出してはいけない情報」をあずかることが多いので、情報セキュリティまわりは大事になってきますね。

D:うん、データは必ず社内のサーバーに置くルールになっていて、デスクトップに落として作業するのは禁止しているね。ほかにも、パソコンでUSBメモリやCD・DVDを読み込むことはできるけど、書き込むことは原則できない。情報を外に持ち出せないように、ということです。書き込むときは、それ専用のパソコンでしか作業できないようになっています。

E:リモートワークもNGではないけど、そこまで推奨してないな。ただ、セキュリティの問題というよりは作業上の都合かも。印刷物のデータってめちゃくちゃ容量が大きいから、社外のあまり回線の強くない場所から社内のサーバーに入って作業するとソフトの動作がすご~く重くなる(笑)。

イ:なるほど……本日はありがとうございました!

D・E・F:ありがとうございました!

まとめ

制作部の七つ道具がそろいました! 前半はデザインやDTP関連の道具が中心になり、後半からはだいぶ毛色の違う道具が登場しましたが、制作部の仕事の幅広さがうかがえる結果になりましたね。

残る製造部門は製版部・製本部の二つ。こちらも近日中にぜひご紹介できればと思っています。次回もぜひご覧くださいね!