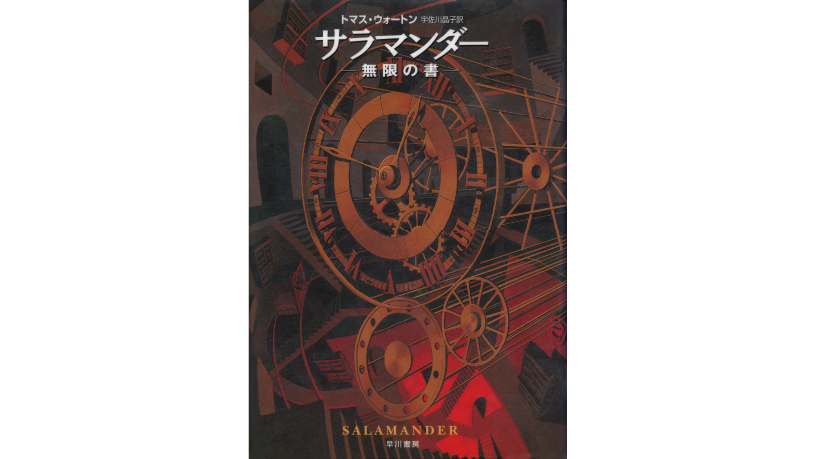

前回に続いてトマス・ウォートン著、宇佐川晶子訳の『サラマンダー ―無限の書―』をご紹介します。

あらすじは前回の記事をご覧ください。それではどうぞ。

印刷モノポイント

この作品に眠る最大にして最重要の印刷ネタ、それはタイトルのサラマンダーです。なぜサラマンダーと印刷が結びつくのか?答えの一つは作品内に、もう一つは西洋の印刷の歴史にあります。

サラマンダーとは

まず、西洋で一般にサラマンダー(salamander)というと、二つの生き物を指します。一つは火の精として知られる伝説上の生き物で、火の中に住むとされるトカゲのことです。もう一つは実在する生物で、両生類イモリ科のファイアサラマンダーです。後者は「サンショウウオ」と和訳されることが多いものの、英語のsalamanderはイモリ・サンショウウオ両方をまとめた呼称なので、一概にsalamander=サンショウウオとはならないケースもあります。

印刷工の守り神

作品内でも、フラッドの試作をイレーナに見せるシーンで二つの「サラマンダー」が登場しています。ここでサラマンダーと印刷との結びつきが一つ語られます。

―――

「それ、なんですの?」

フラッドの顔がイレーナの顔のそばへ泳いできた。薄緑色の明かりは彼が手にしている一枚の紙から発していた。

「インクだけでなく光も吸収する発色剤を紙に塗ったんです」

フラッドの両手と額が見えた。それもかすかな光を放っていた。

「暗がりでも読める本ですのね」

フラッドが蝋燭に紙をかざすと、残っていたかすかな火種が燃え移り、紙はくすぶった炎をあげた。イレーナはいそいで他の蝋燭にもう一度火をともし、光の花束をフラッドに渡しながらほほえんだ。燃えあがる紙の緑の炎の中に、刻印された姿がもだえながら溶けていくのが見えた。こういう瞬間のために、シンボルマークに不死鳥を選んだのかとイレーナはたずねた。

「火蜥蜴ですよ」

「え?」

「あれはサラマンダーってことになっているんです」

火の中に住み、永遠に生き続けるという小さなドラゴンは、紙が相手の職人たちにとって心強い思いつきだった。もともとは、キメラをシンボルマークにしたかったのだが、フラッドが雇った彫版工が神話上の動物を混同してしまったのだ。

「それならお城にもいますわ。現実のサンショウウオ、ということですけれど。地下室の暗くてじめじめした場所や歯車の隙間に住んでいるんです」

「なんだかロンドンにそっくりですね。印刷屋が栄えるのはそういう気候なんですよ」

―――

トマス・ウォートン著、宇佐川晶子訳.「サラマンダー ―無限の書―」.早川書房(2003)、p.92-93

紙にとって大敵である「火」をものともせず、なおかつ長生きなサラマンダーは、印刷工にとってぜひあやかりたい生き物だということですね。日本で言えば、だるまや招き猫のようなポジションでしょうか。

ただ、サラマンダーと印刷の結びつきはもう一つ、歴史の中に存在します。西洋の印刷の歴史を紐解いていくと、サラマンダーは印刷の象徴といってもいいほどの存在なのです。

名君のシンボル

15世紀末から16世紀前半のフランスは、のちに「フランス・ルネサンスの父」ともよばれるフランソワ1世の治世下にありました。彼は古典研究を専門とする王立教授団の設立やレオナルド・ダ・ヴィンチのフランス招聘などに尽力し、当時のフランスでは文芸や美術が大きな発展を遂げました。

フランソワ1世は文化のソフト面だけではなく、ハード面にも支援を惜しみません。彼は当時の学術文献の出版に貢献していた活版印刷術にも着目し、印刷業者や活字鋳造業者に「王の印刷師」(Imprimeur du Roi)という称号を与え、印刷事業を保護していました。このフランソワ1世が自身の紋章として使用していたのがサラマンダーだったのです。

(右:フランソワ1世の紋章、サラマンダー 出典:Adobe Stock 66826071)

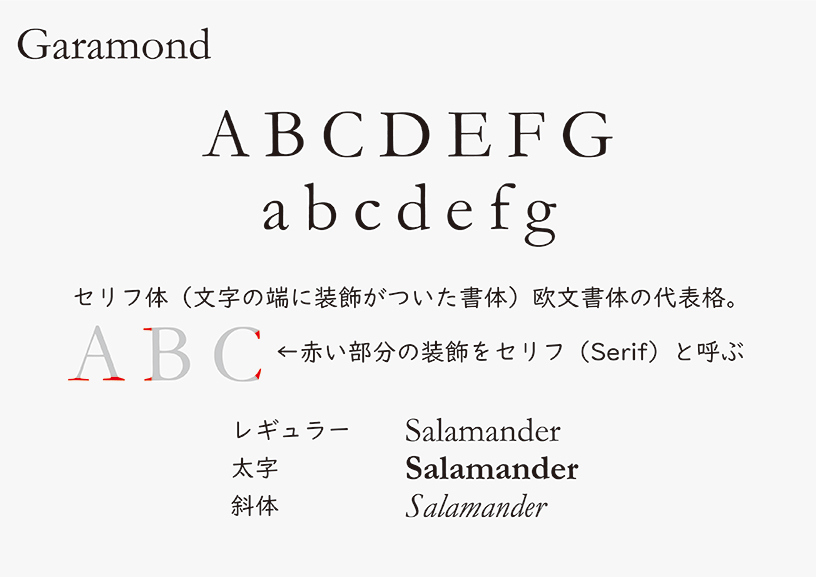

フランソワ1世が「印刷」に与えた影響は今なお痕跡を残しています。例えば、現在もっともよく知られる欧文書体の一つである“Garamond”。この書体の名前はフランスの活字鋳造業者クロード・ギャラモンに由来しており、彼はフランソワ1世によって「王の印刷師」の称号を授かったうちの一人です。

また、フランソワ1世の「王の印刷師」にはじまる印刷事業参画に端を発し、のちのルイ13世の時代には「王立印刷工房」(Manufacture royale d’imprimerie)が設立されます。この機関はフランス革命後も何度か名前を変えながら、現在も「国立印刷局」(Imprimerie nationale)として存続しています。国立印刷局のwebサイトを確認すると左上にロゴが表示されおり、ロゴにあしらわれているのは……やっぱりサラマンダー!

ほか、印刷との関係はないものの、フランソワ1世は探検家ジャック・カルティエを北米に派遣し、フランスによるカナダ植民のきっかけをつくったことでも知られています。物語のあらすじの冒頭にあったイギリスとフランスによるケベックでの軍事衝突の端緒となるわけですね。

あの人物は印刷の化身?

もう一つ、これは訳者の宇佐川晶子女史があとがきでも書いていますが、タイトルのサラマンダーは前回の記事で取り上げた登場人物パイカをさしているのでは、という指摘があります。というのも、パイカについては作品内で「水中で呼吸ができる」「火に触れても平然としている」「皮膚病を患っており、体に斑点がある」などの描写があり、これがサラマンダーの特徴と符合しているためです。

サラマンダーが印刷の象徴で、パイカがサラマンダーの化身であるならば……パイカは印刷の化身だともいえますね。タイトルも登場人物もぴたりと「印刷」に収束する、これぞまさに「印刷モノ」でしょう!

ご利益のほどは……?

西洋における印刷の象徴といってもよいサラマンダー。Googleで検索してみると、前述のフランス国立印刷局以外にもサラマンダーの名を冠した雑誌や出版社などがいくつかヒットします。西洋で印刷に関わる人々のなかでは、今なお重要なシンボルとして親しまれているのがわかります。

日本の出版社や印刷会社も、商売繁盛を願ってイモリやサンショウウオを飼ってみるのもよいかもしれませんね。種類によっては毒を持っているのがちょっと不安ですが……

書誌情報

トマス・ウォートン著、宇佐川晶子訳.「サラマンダー ―無限の書―」.早川書房(2003)