題して、「ヨコ展開のススメ」3選!

その前にマンガ動画の主な特徴をおさらいしておきましょう。

以下3つが主な特徴です。

1.「つい思わず最後まで見てしまう」「思わずストーリーを追ってしまう」という没入感

2.(わかりにくいことを)わかりやすく伝えることができる

3.(実写と違い)場面設定や登場人物は自由自在。見せたい世界観を想いのままに作れる

さて「ヨコ展開のススメ」とは、届けたい人にどうやって届けるか、そんな発信・伝え方の方法のいくつか、とも言い換えることもできます。それぞれ面白い活用方法だと思いますので最後までお読みいただければ幸いです。私が担当させていただいた味の素様の実例も交えて解説していきます。

ヨコ展開のススメ その1

「1商品に対しマンガ絵(タッチ)やストーリーを変えて複数作れる」

1つの商品に対し全く別のマンガ動画を複数制作することにより違った世界観の物語を同時に作ることができます。刺さる絵のタッチや物語は人それぞれですし、ターゲット層によっても違うかと思います。シリーズとするならある程度の統一感は必要でしょう。また、例えばある場面だけが違う2種類の動画を作り、ABテストを行いコンバージョンが高い方に絞って正式公開、というような運用の仕方も可能です。1本だけを制作するよりはコストはもちろんかかりますが実写よりも格段に低コストに実現できます。

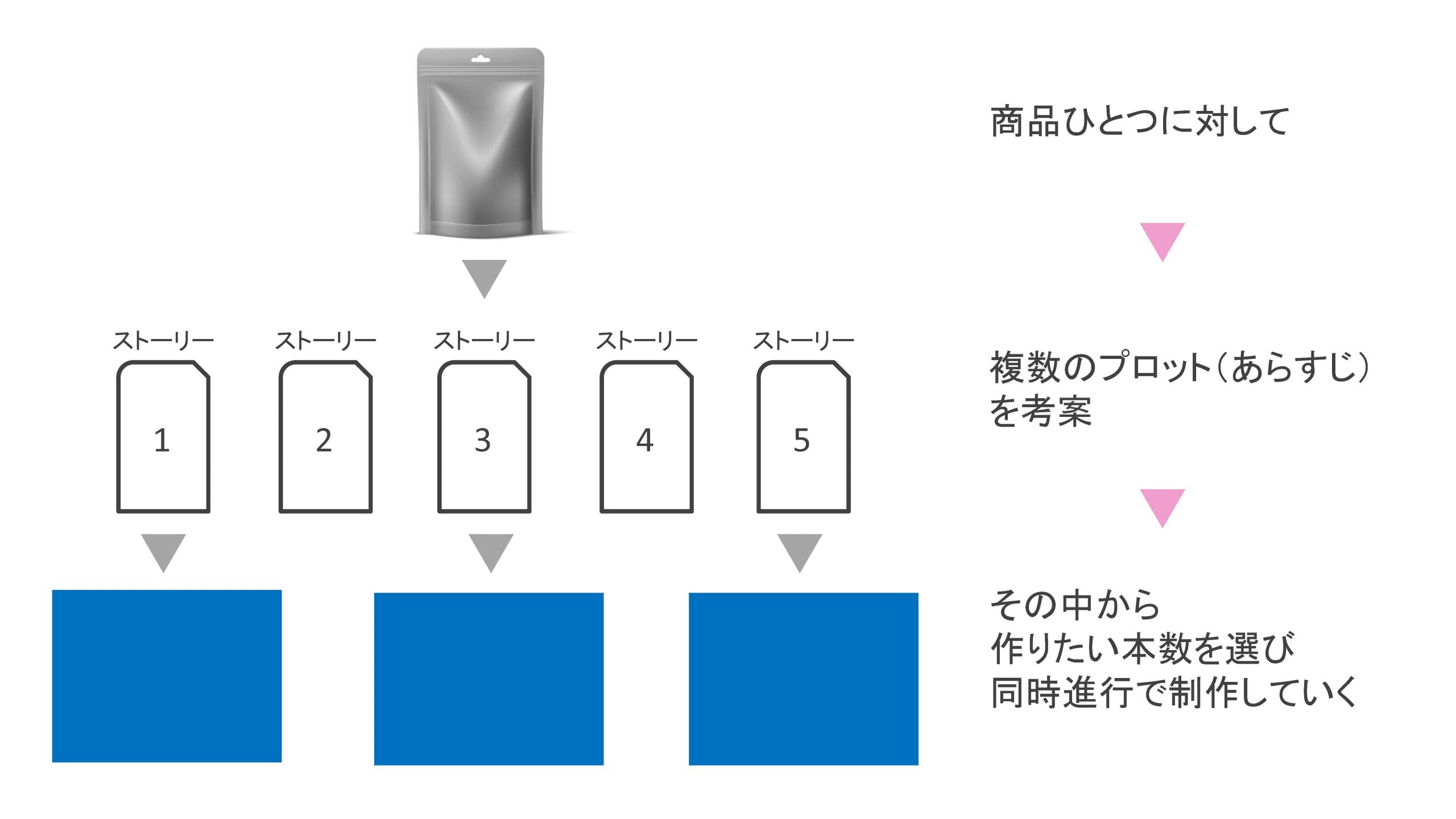

進行の仕方

内容・テーマの一体感、制作期間、コスト面の観点から制作は同時進行がお勧め。ストーリーの骨子である「プロット」を複数案を制作会社にて考案。その中から制作したい物語を制作本数分選びます。その後、制作フローに従い本数分を走らせていきます。本数にもよりますが比較的短尺のマンガ動画に適しています。

実例紹介

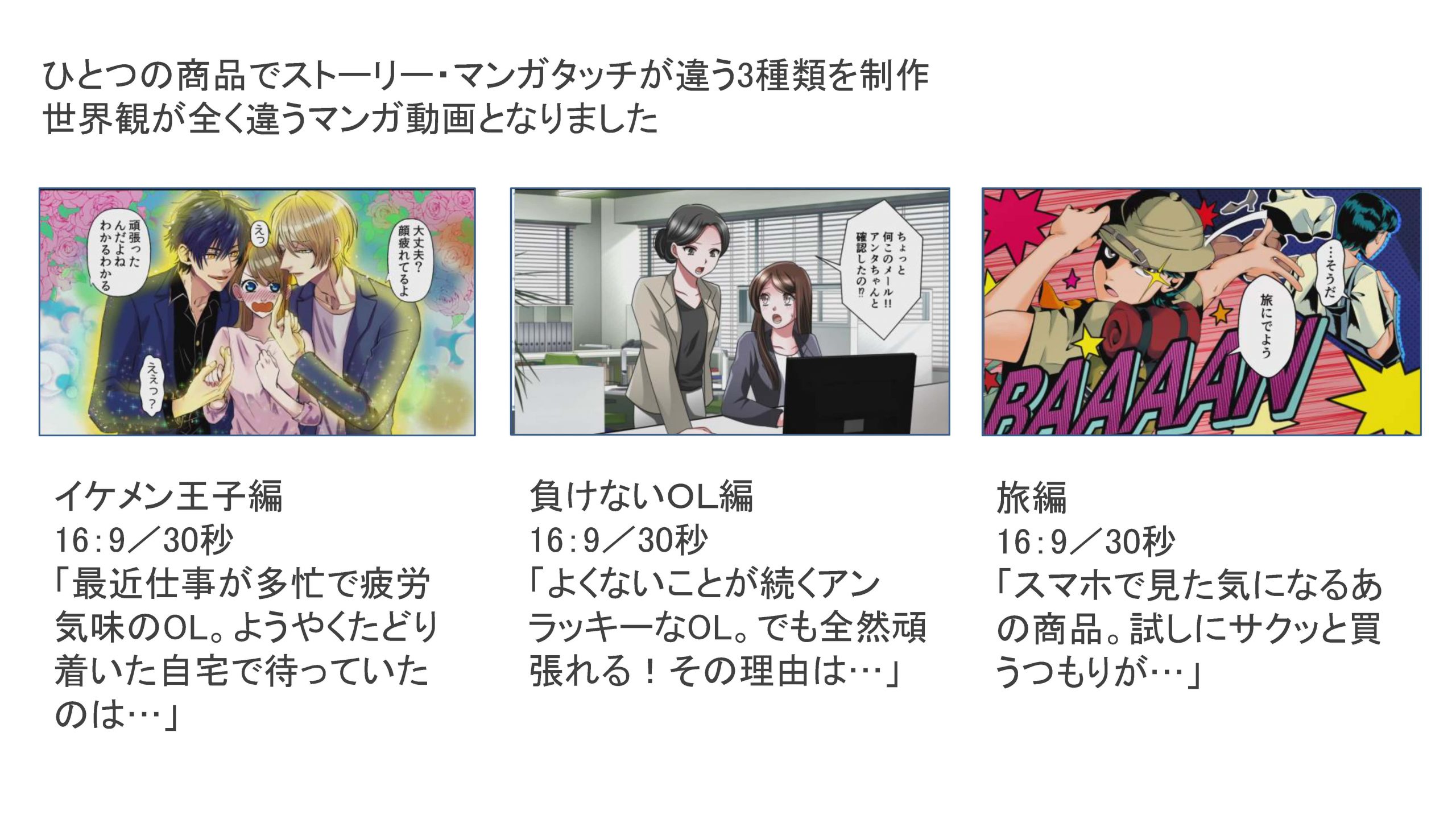

新商品のプロモーションでこの方法で3本を制作した例を紹介します。

当初のプロット案は5案を考案。その中から3本を選んでいただきました。

ターゲットを鑑みて、マンガは働く女性が登場する設定。3本ともアクシデントを乗り越えて最後には商品をおいしく食べるという物語となりました。

実際の動画はこちら↓↓↓

ヨコ展開のススメ その2

「公開用途が複数でも安心。画面縦横比率の違う派生版を簡単に作れる」

こんな困ったことはありませんか?

「実写撮影の広告動画を16:9(縦画面)で作ったけど、TikTokやインスタストーリーズにも展開させたいと上司から言われた、、、」

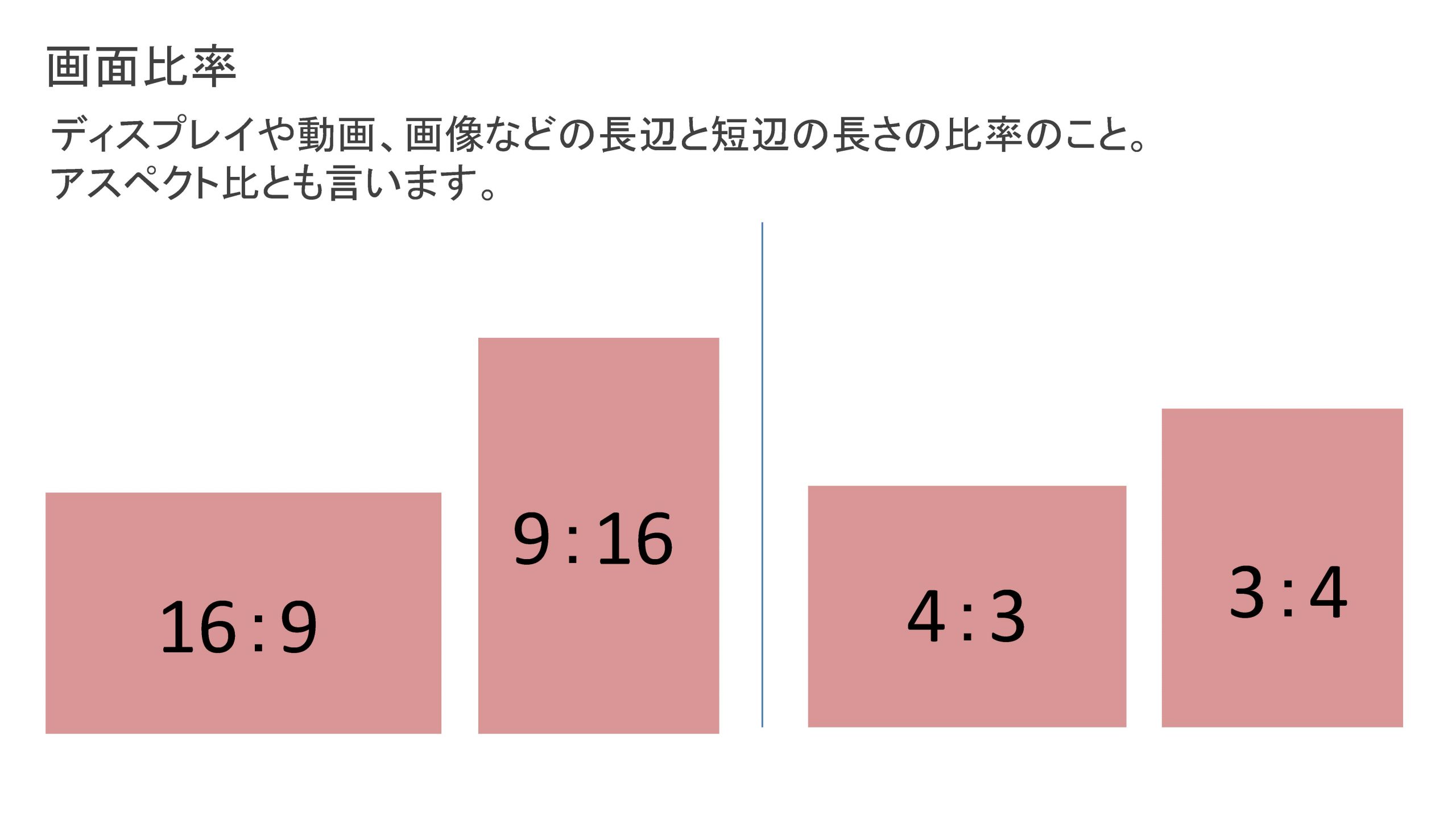

これ困りますよね、TikTokなどの画面は9:16ですので画面の縦横比が違います。

実写動画やAfter Effectsなどで作ったイラスト動画は基本的に縦横比率を後から変更することができません。その点マンガ動画はかなり便利。実は縦横比率違いの動画を比較的容易に制作ができるのです。

進行の仕方

まず1本を完成させてから縦横比率の違う動画の制作をスタートさせていく流れとなります。絵や音声などの素材はほぼそのまま転用できるため(修正や調整は必要)、制作時間は通常の1/2程度で可能です。

縦横比率展開でよくあるのは「16:9」と「9:16」の2種類です。横長と縦長の2つということですね。上記のTikTokやインスタストーリーズ展開なら9:16の縦長が適しています。

屋外サインディスプレイや店頭サイネージでは使用する機器により,4:3(3:4)の場合もありますので縦横比率の確認は必ずしておきましょう。

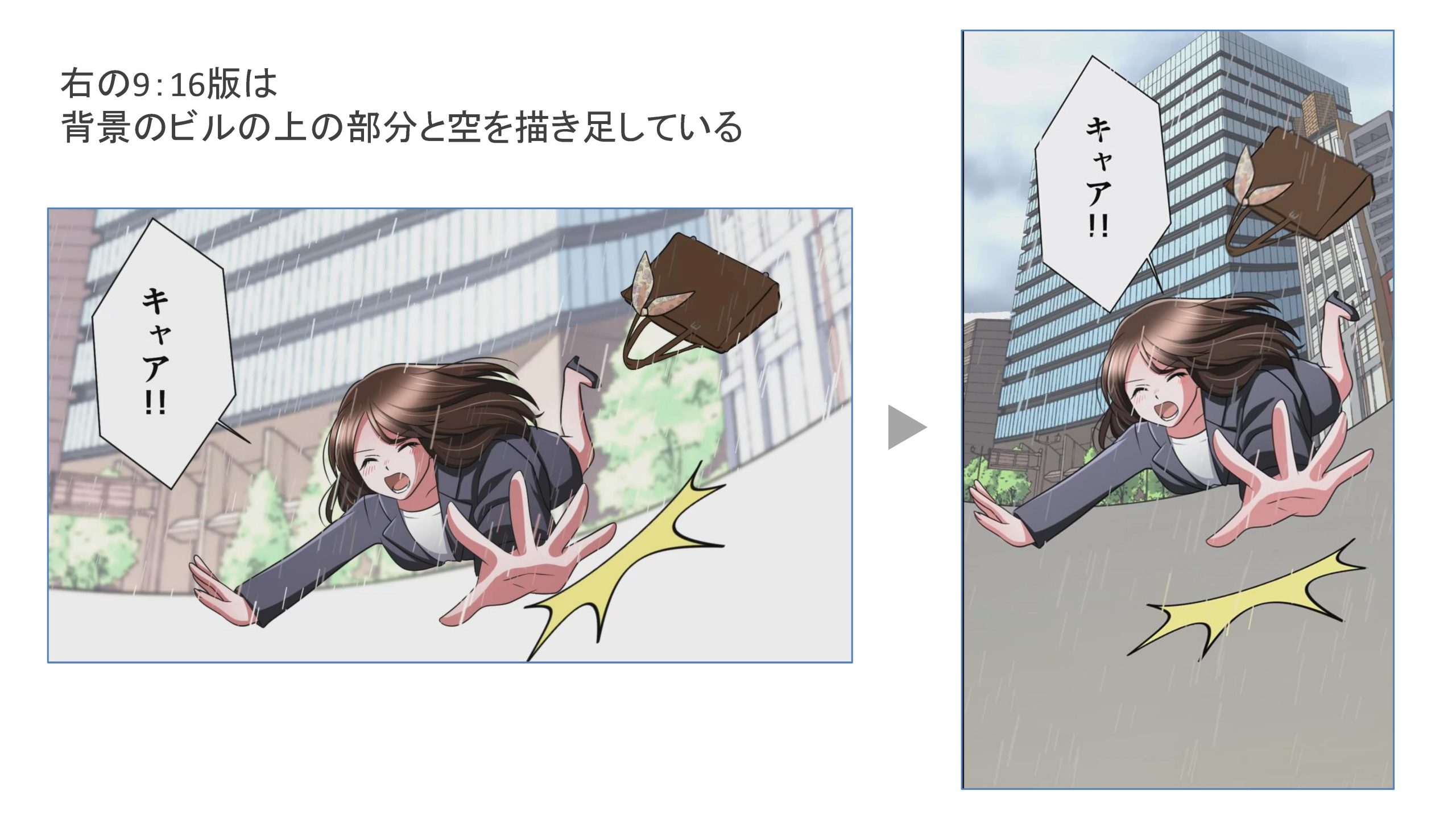

実例紹介

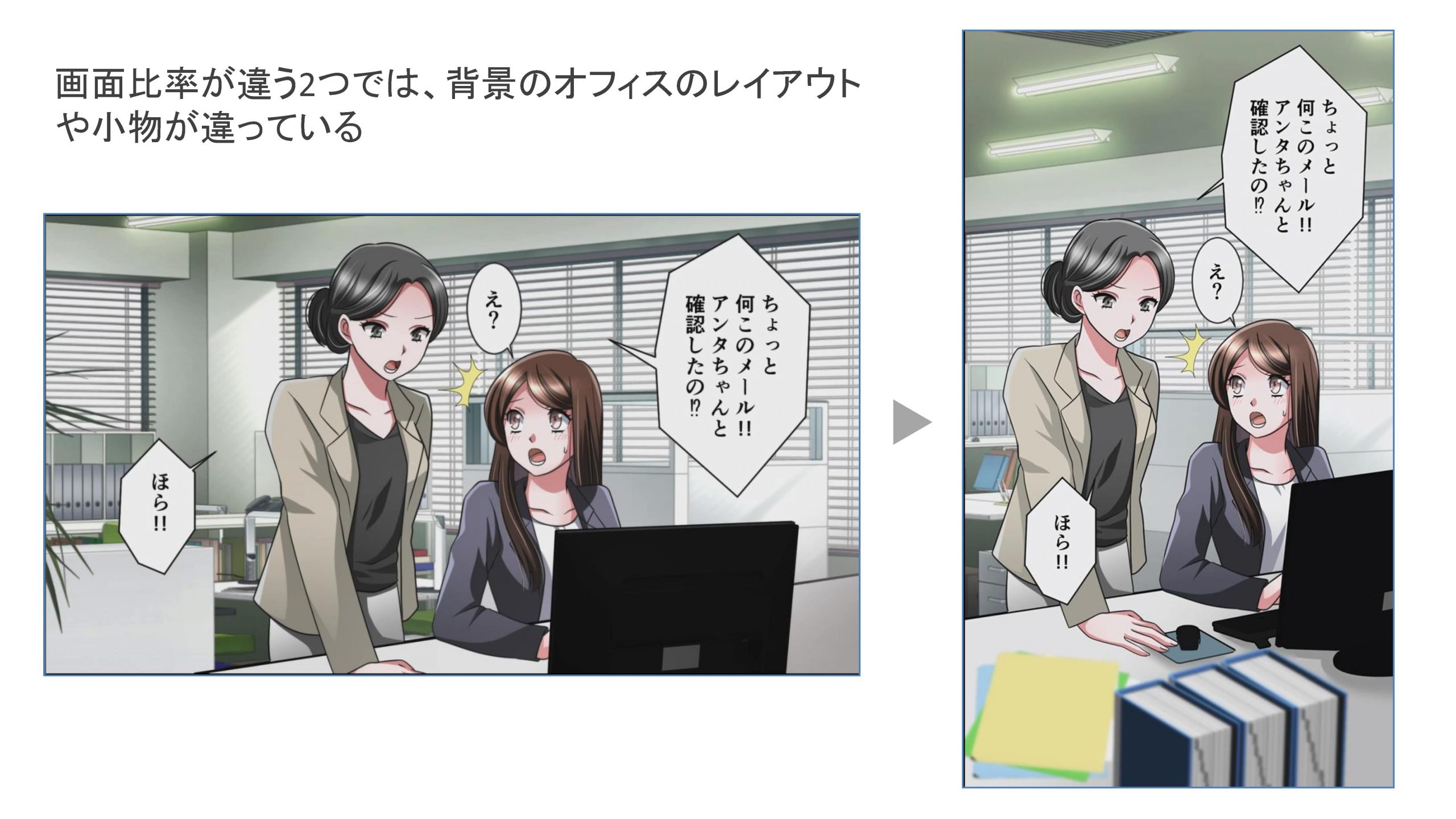

16:9版(横長版)を制作した後に9:16版(縦長版)を制作。

絵の中で一番影響を受けるのが背景。マンガは全て流用していますが、

背景は描き足しをしたりレイアウト調整したりと画面に合うよう修正をしています。

ヨコ展開のススメ その3

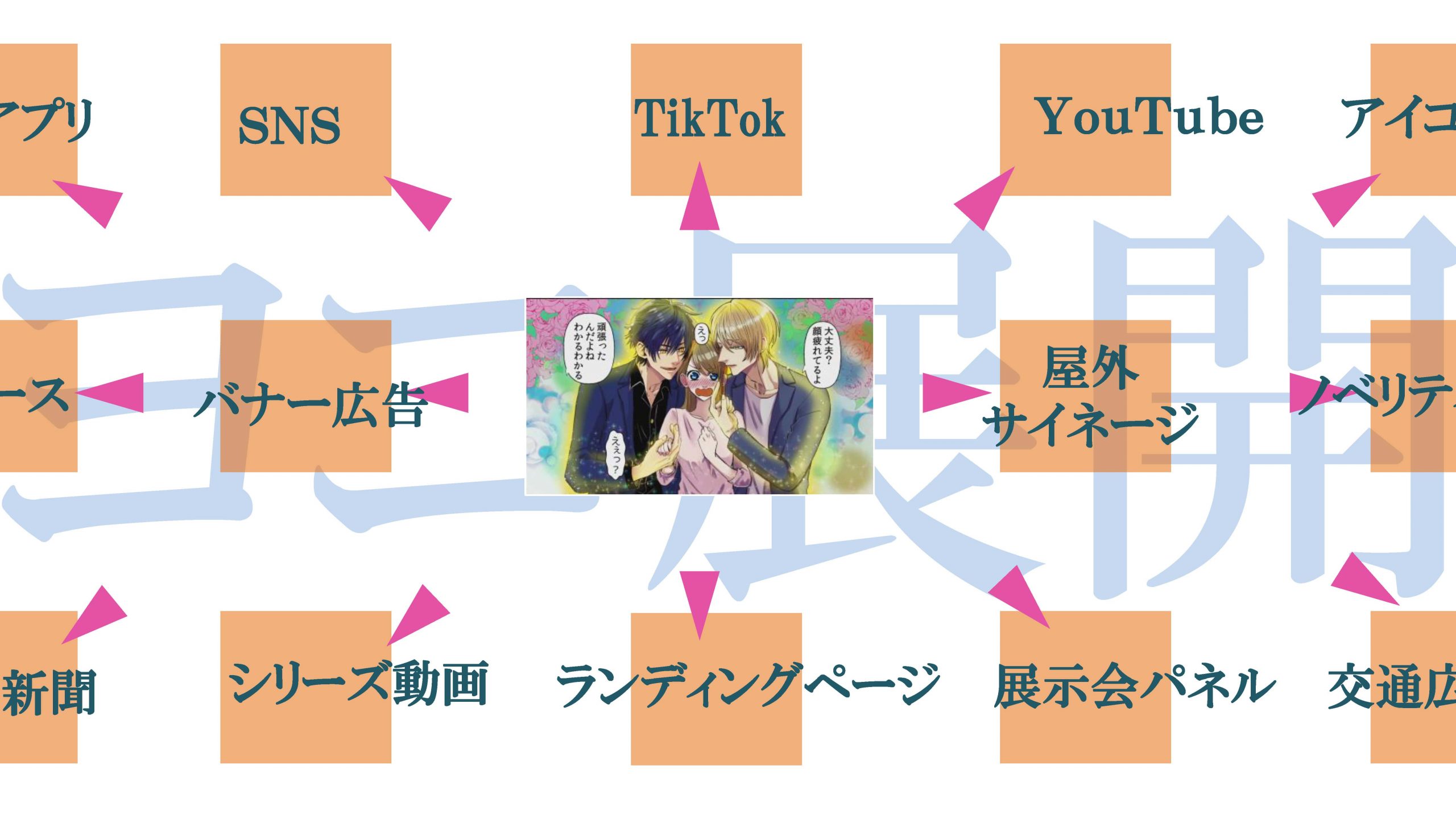

「マンガを二次利用して複数施策が打てる」

マンガ動画の「マンガの絵」を二次利用ができます。

例えば以下のようなご要望をかなえられます

- 他の動画にもマンガを登場させたい

- リーフレットやポスターに載せたい

- 展示会イベントのパネルにしたい

- バナー広告にマンガを使いたい

※制作会社により規定が違いますのでご注意ください。

※弊社では二次利用の制作もお任せいただくことで二次利用が可能となります。

基本的にはマンガ動画用のマンガ絵なので自由自在に、というわけにはいきませんが画像素材データとして活用が可能。基本は加工せずにそのまま流用することは多いですが、一部描き直したりすることも可能です。この方法ですと素材をゼロから描くよりも低コストで使用できます。また、シリーズ展開の場合では、トンマナ統一がしやすいというメリットもありますね。

進行の仕方

マンガ動画が完成した後に使用したいマンガ絵データを準備します。よって事前に二次利用を行うかは必ず決めておきましょう。

※弊社では担当コーディネーターにお伝えいただくだけで手間なくスムーズに行えます。

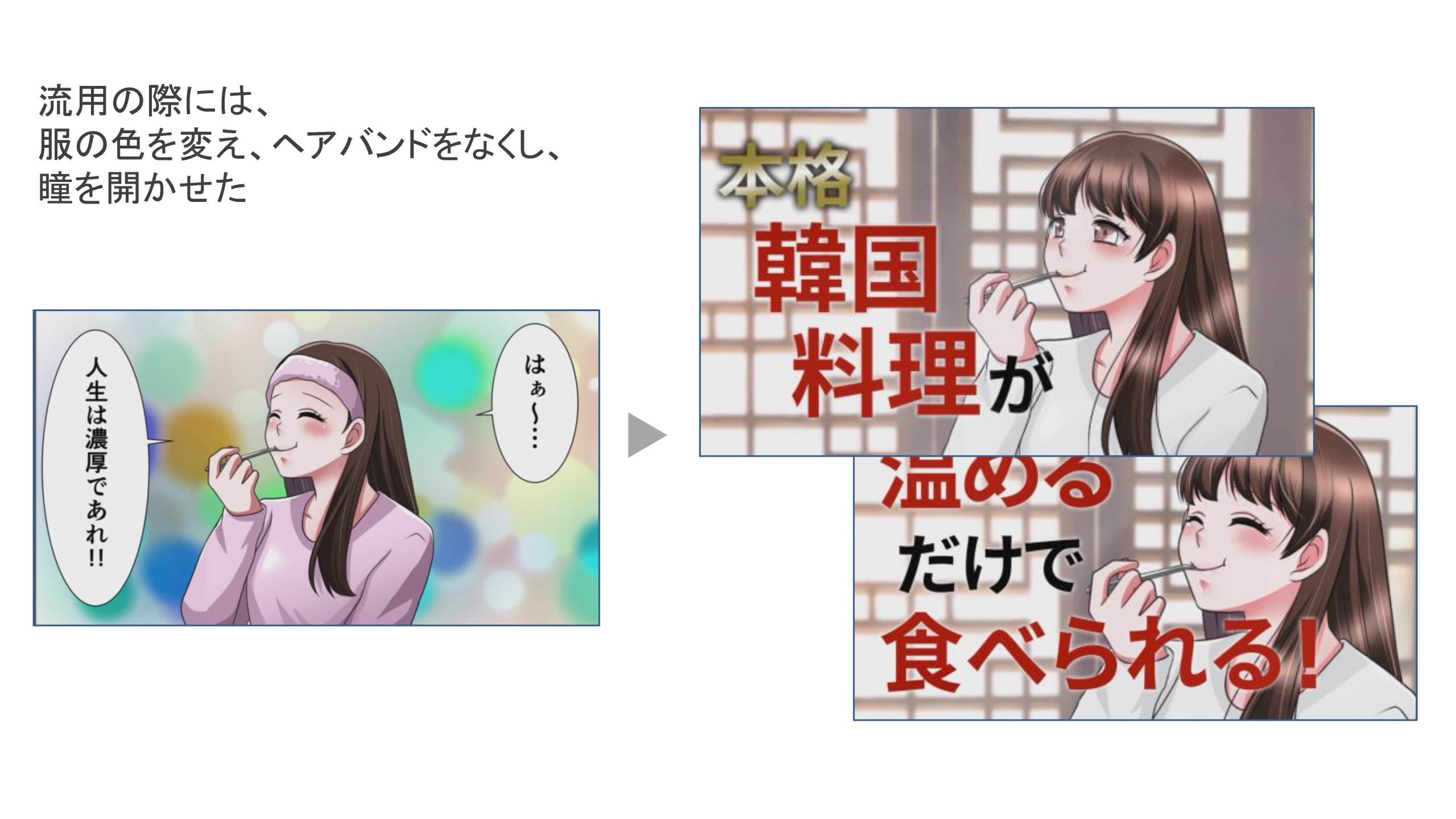

実例紹介

マンガ動画の中の1コマのイラストを別商品の広告動画に流用しました。

今回は使用する場面に合うように色々と修正を行ってからの流用となりました。

運用法3選 まとめ

マンガ動画の色々な「ヨコ展開」、いかがでしたでしょうか。

それぞれのとてもよいメリットかと思います。

最後に「ヨコ展開」活用法を簡単にまとめました。

1.マンガ絵やストーリーを変えた複数のマンガ動画を同時に作れる刺さる絵のタッチや物語は人それぞれ。同時進行で複数制作が推し

2.画面縦横比率の違う派生版を簡単に作れる16:9と9:16の展開が主

3.マンガ絵を流用して色々な媒体で使える描き足しての流用も可能。二次利用を行うかは制作スタート時に必ず決めておく

この活用法は使い方次第で動画を見てもらえる層を増やすことができたり、プロモーションに幅や深みを持たせたりすることができると思います。且つ時間もあまり空けずに施策を打つアクションができます。

SP施策を企画する際にはこの「ヨコ展開」を盛り込んでみてはいかがでしょうか。

また、本活用法の成功のポイントは制作進行かと実感しています。だから制作会社が要。映像のみならず媒体を横断できるプロの進捗者がいる制作会社にお願いできてこそスムーズな活用を実現できるのだと思います。

※二次利用については記事内でもお伝えしましたが、利用の可否は各制作会社の規定に準拠致しますので、依頼の際には必ず制作会社へご確認くださいませ。

-

前の記事

【2025年最新版】マンガ動画のつくり方

-

次の記事

03-6758-1037

03-6758-1037