今やわたしたちの生活に広く浸透した「印刷」。小説や映画の中にも印刷が物語のキーになるものが数多く存在しています。そんな作品たちをここでは#印刷モノと名付け、ご紹介・レビューをしていきます。

第1回は、20世紀に実在した詐欺師フランク・アバネイルの自伝的小説「世界をだました男」。2002年にレオナルド・ディカプリオ主演で映画化もされた作品ですが、実はストーリーのところどころで印刷が絡んでくるのです。

それではまずあらすじの紹介から…

「世界をだました男」あらすじ

舞台は1960年代のアメリカ。主人公のフランクは裕福な家庭に生まれ、十代で車とクレジットカードを持ち、学校に行かず毎日女性と遊び惚けていた。カードの残高が尽きた時には、カードで車のタイヤを購入し、それを返品して現金化し、やはり遊びに費やしていた。

現金化の手口はすぐに露見し、フランクは非行少年向けの寄宿学校に入る。学校から出てきたころには父親が破産していた。父親の姿にいたたまれなくなったフランクは家出をする。居候先を見つけて職探しを始めたが、彼の経歴で応募できる仕事は低賃金のものばかりだった。

憂鬱になるフランクだが、あるとき町ゆくパイロットとスチュワーデスの一団を目にする。パイロットの制服がもつ社会的信用、ステータスの高さに気づき、フランクは大手航空会社のパンアメリカン航空のパイロットになりすまして詐欺をはたらくことを思いつく。

フランクの手口はこうだ。パイロットの制服を着てある都市の空港で自分の口座の小切手を現金化する。フランクの口座残高はゼロだが、現金化してから実際に口座から金額が引き落とされるまでにはタイムラグがある。小切手が不渡りで返ってくるころには、フランクは他の都市へ高飛びしている。パイロットは業務でやむを得ず急に他の都市へ向かう用ができた際に自社・他社の航空機のコックピットに添乗できる特権があったので、フランクはそれを利用し、この手口を様々な都市で繰り返していた。

さまざまな都市を回るうちに、フランクは医者、弁護士、大学の講師などパイロット以外の職業にもなりすます。職業を変えるたびにリサーチを怠らず、勤務形態や必要書類の体裁、同僚たちの話題などありとあらゆる情報を集めてぼろを出さないよう努めていた。

資金がある程度たまったところで、フランクは詐欺の手口を変える。自分の口座の小切手を切るのではなく、自分が「勤めている」パンアメリカン航空の経費小切手を偽造し、それを現金化するようになったのだ。

詐欺で手に入れる金額は一段と大きくなり、アメリカ国内だけではなくヨーロッパのあちこちをも飛び回るようになったフランク。そして、行く先々で綺麗な住まい、美食、女性とのデートを浴びるように楽しんでいた。しかし、FBIをはじめとする各国の警察は、彼の足取りをじわじわと追っていた……

ここに「印刷」あり!

この作品は詐欺師フランクが自分の行ってきた詐欺について語る自伝的小説。誇張や脚色も少なからず含まれているとは思いますが、数々のシーンで発揮されるフランクの発想や行動力にはたびたびはっとさせられます。一方で、彼の成功には少なからず「印刷」が貢献していたのです。

印刷所でパイロットになった男

フランクの詐欺師としての第一歩は、自分をパイロットだと偽ることからでした。パイロットを名乗るためには、まずパイロットライセンスが必要。彼に航空学校に通う気はさらさらなかったので、ライセンスは当然偽造するしかありません。

ライセンスをどう偽造するかリサーチしていたところ、パイロットの記念品として大きな銀の板でライセンスのレプリカを作る業者を見つけました。フランクは業者を言いくるめて偽名・嘘の経歴で銀製のレプリカを作ってもらいましたが、あくまでレプリカはレプリカ。しかも銀製の大きなプレートなので、これをライセンスとして持ち運ぶわけにもいかない……

そこで彼が目を付けたのが「印刷」でした。「レプリカの絵柄は本物と同じだから、これを紙に印刷してしまえば、本物として通用するのでは……?」フランクはレプリカを手に、町の印刷所を訪ねます。そのシーンを引用してみましょう。

―――

わたしはプレートをブルックリンのちっぽけな印刷所へ持参して、主任格の職員を捜しだした。「実は、このライセンスを縮小したいんだけど。」財布に入れて持ち歩けるようにしたいんだ。ほら、証書なんかを縮小するみたいに。やってもらえるかな?」わたしは訊いてみた。

職人は感心したようにプレートをためつすがめつした。「へえ、パイロットが飛ぶのを習ってから、こんなものを取るなんて知らなかったな。これ、大学の卒業証明書より凝ってるじゃないの」

「いや、本物のライセンスはちゃんとした免状になってるんだけど、それはLAの自宅のほうに置いてあってね。このプレートは女の子からプレゼントされたんだ。でも、わたしはこの先何ヶ月か、こちらで勤務することになってるんで、財布に入るサイズのライセンスのコピーがあれば便利だと思って。これでやってもらえるかな? それとも、免状を取り寄せないと駄目かな?」

「いや、これでやってあげるよ」彼は特殊なカメラを使って、それを実物大に縮小し、厚手の白い紙にプリントすると、きれいに切り抜いて渡してくれた。全工程に三十分もかからず、費用も五ドルですんだ。わたしはその紙を二枚のプラスチックで挟みこんだ。本物のパイロットライセンスは見たことがなかったが、それが本物そっくりであることは確実だった。

―――

F.アバネイル・S.レディング著.佐々田雅子訳.「世界をだました男」.新潮文庫(2001)、p.68-69

こうして本物そっくりのライセンスを手に入れてしまったフランク。これに味を占めたのか、以降書類や証明書の偽造が必要になったときは印刷屋を頼ることが多くなり、彼自身も印刷への造詣が深まっていったようです。

ところで、この作品に出てくる印刷会社の人物はみななぜかとても素直で親切。フランクに頼まれた仕事を(詐欺の手伝いとは知らず)ことごとく「よっしゃまかしとけ」と言わんばかりにやってくれます。自分も見習いたいものです(?)。

小切手印刷承ります

フランクは偽パイロットとして国内を飛び回るうちに、ラスベガスで小切手のデザイナーを務めるピクシーという女性と偶然知り合いになり、小切手がどうデザインされ印刷されるのかを聞き出します。

―――

「……(中略)……無地の小切手なら作業は簡単よ。お客さんがどんな注文してきても、糊づけできる大きなボードにレイアウトするだけ、それから、I-テク・カメラで写真撮って、サイズを縮めるの。そうしたら、カメラが版をつくってくれるから。あとは、その版を小型のオフセット印刷機にかけて、束でもシートでも刷りだすだけ。ちょっと訓練したら、誰だってできるわよ、ほんとに」

―――

同上、p.207-208

このシーンは印刷に関わる用語がキーになっているので、解説をはさんでいきましょう。

はじめに彼女が話している「ボードにレイアウト」する作業とは、印刷用語でいう「版下作業」です。印刷とは、ざっくりいうと原稿をハンコにしてハンコにインキをつけて紙に転写するしくみ。このハンコを「版(はん)」、ハンコのもとになる原稿を「版下(はんした)」といい、この版下を作る作業のことを「版下作業」というのです。

版下は今現在ではPDFが主流であり、IllustratorやInDesignなどのDTPソフトでデジタルに作成するのが当たり前ですが、この作品の舞台は1960年代。ソフトもパソコンもまだありません。版下といえば手作業で文字や絵柄を専用の紙に貼り付けてつくるもので、ピクシーのようなデザイナーは版下を自分で作れなければ仕事になりませんでした。

また、「I-テク・カメラ」というのはおそらく「製版カメラ」のこと。版下から版を作る作業を「製版」といい、ここでは版下を専用のカメラで写真に撮って版を作る方法を取っています。

最後の「オフセット印刷機」とは、現代でも広く普及している印刷機の種類です。こちらは図解をはさみつつ見ていきましょう。

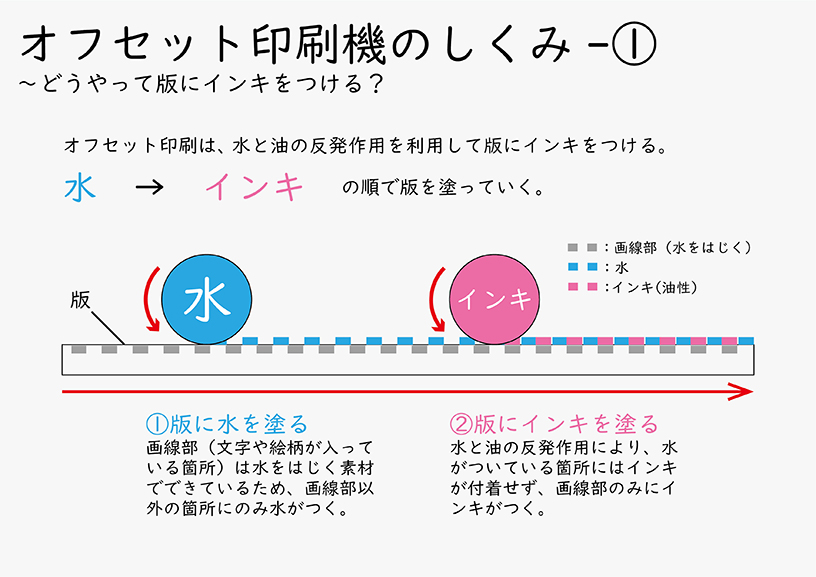

さきほども説明したように、印刷機の基本のしくみは

版(ハンコ)にインキをつけて、版を紙に押し付けてインキを転写する

です。しかし、版にそのままインキを塗ってしまうと、文字や図柄が入っている箇所(画線部、といいます)とそうでない箇所(何も印刷されない箇所)どちらにもインクが付着してしまいます。

では、画線部とそれ以外の部分をどう区別するのか。オフセット印刷の版は、画線部の部分は水をはじく素材でできています。この版に水をつけて湿らせると、画線部には水がつかず、それ以外の部分のみに水がつきます。

この水がついた状態の版に、インキを塗ります。インキは油でできているので、水と油の反発作用が起こり、水がついている箇所(何も印刷されない部分)にはインキがつかず、水がついていない箇所(画線部)にのみインキが付着します。これで、版にインキが付きました。

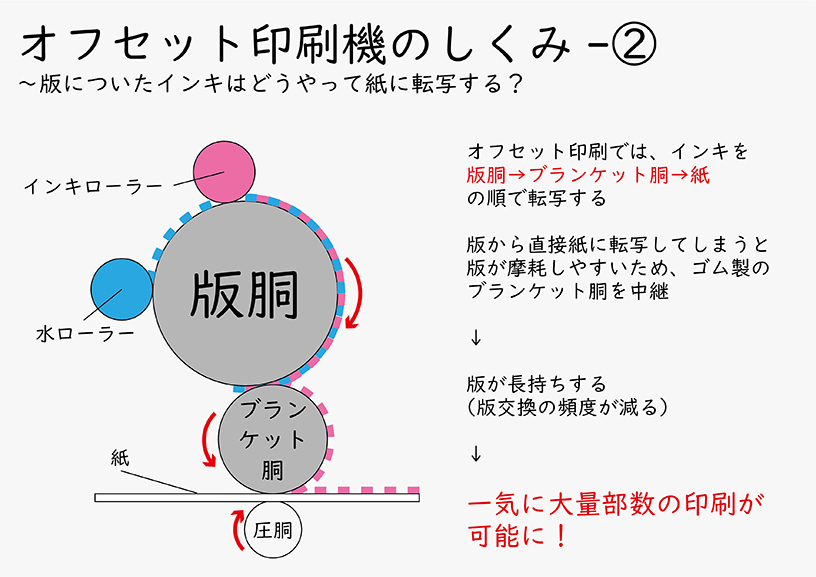

版(ハンコ)ができたらあとは紙に転写するだけ……なのですが、オフセット印刷ではこの版を直接紙に転写するのではなく、間にブランケット胴というゴムでできたローラーを介します。版胴→ブランケット胴→紙の順番で転写していくのです。

なぜいったんブランケット胴をはさむのか? その理由は、版を長持ちさせるため。版から直接紙に転写してしまうと、版と紙がこすれて版が摩耗していきます。場合によっては印刷中に何度も版を交換しなければなりません。しかし、ゴム製のブランケット胴をはさめば版の摩耗は大きく抑えられます。

ブランケット胴の存在によって版を長持ちさせて交換頻度を下げたこと、これが「大きな部数のものを一気に印刷できる」というオフセット印刷の最大の強みに直結しています。フランクは小切手を大量に刷りたかったでしょうから、まさに渡りに船。

ピクシーの言葉通り「誰だってできる」と思い立ったフランクは、小型のオフセット印刷機と製版カメラを買い求め、彼の最大の収入源となるパンアメリカン航空(パンナム)の経費小切手の偽造に取りかかります。

―――

わたしは倉庫会社を探しあて、照明の明るい保管室を一ヵ月の約束で借りた。料金は前払いした。それから、八千ドルの銀行小切手を手に入れ、それでI-テク・カメラと印刷機を買って、その二つを保管室へ運びこんだ。同じ日のうちに、文房具店をひとまわりして、必要な品すべてを買いそろえた――製図版、ペン、鉛筆、定規、カッター、数字と文字の転写式レタリング、本物の経費小切手に使われている種類の青と緑の用紙をたくさん、その他もろもろを。

翌日、わたしは間に合わせの仕事場にこもり、さまざまな材料を使って、自分の手製の偽のパンナムの経費小切手をもとに、十六×二四インチの複製をつくった。それが完成すると、作品をカメラの下に置き、三・五×七・五インチの版ができるよう縮小目盛りをセットして、シャッターを押した。それからまもなく、わたしは印刷機のシリンダーに版を巻きつけ、自分の発明品のサンプルを刷っていた。

わたしは驚き、喜んだ。カメラの縮小によって、肉眼で見る限り、線やレタリングのおかしな点はすべて拭い去られていた。わたしはカッターを使い、サンプルを用紙から切り取って検分した。四隅に目うちや波形がないのを除けば、本物の小切手を持っているといってもよかった!

―――

同上、p.210-211

版下作業、カメラを使った製版、印刷、断裁……印刷物に必要な工程を一人で務めあげ、本物に限りなく近い偽造小切手を完成させたフランク。達成感が文章から伝わってきます。

また、版下を原寸よりも大きいサイズで作り、それを版にする際に原寸大に縮小する、という方法をとっているのもポイント。引用にあるように、偽造した版下に多少粗があっても縮小してしまえば目立ちません。ピクシー直伝の職人の知恵ですね。

このように、フランクが詐欺師として出世する過程で「印刷」はかなり大きな役割を果たしていたのです。

この時代の印刷、強すぎる……?

ライセンスは印刷で偽造、小切手も印刷で偽造。ここでは書ききれませんが、フランクはほかにもいろんなものを印刷で偽造して富を築きました。今のセキュリティ感覚からすると「ちょっと印刷しただけでなんでも偽造できて通用してしまうのはどうなんだ?」という疑問を抱かずにはいられないのですが……。裏を返せば、この時代において印刷物というのはそれだけ高い権威を持っていたことの証でもあります。

当たり前ですが、人をだますためには相手に自分のことを信用してもらうのが第一歩です。フランクがなりすましてきた職業はパイロット、医者、弁護士、大学の講師など高い社会的信用を持つものばかり。印刷物についても、パソコンやインターネットが普及する前の時代ではメディアの王様といっていいステータス・信頼性を持っていました。

印刷に関わるものとしては、またこんな風に印刷が復権すればいいなという思いもあるのですが……それでも詐欺の片棒を担ぐのはご免こうむりたいところです。

書誌情報

F.アバネイル・S.レディング著.佐々田雅子訳.「世界をだました男」.新潮社新潮文庫(2001)

※版元品切れのため、新潮社様ならびに書店様へのお問い合わせはご遠慮ください