11.通訳を入れる

更新日 2025/01/15

ハイブリッド配信に通訳が必要な場面が増えてきています。政府間の国際会議、国際シンポジウム、海外との協議や商談、海外事業部との会議など、グローバル社会が進むに伴い通訳がなくてはならない場面も増えているということですね。

通訳の基礎知識

通訳には3種類あります。通訳の仕方によって適した場所や必要な通訳者の人数など準備する条件が違ってきます。

まずはどのような形式で通訳を行いたいか、またはイベントに適しているのかを事前に検討して決めておきましょう。

そのためにも通訳の種類と特徴をしっかりと理解しておきましょう。

1.ほぼ同時に発言内容を通訳する「同時通訳」

ほぼ同時に発言内容を通訳する方法で、通訳者が発言者の声を聞き、その内容を即座に翻訳して話すというものです。

通訳者は話を聞き、翻訳して、話して伝える、ということを瞬時に行わなくてはならないためとても集中力が必要です。

同時通訳イメージ

同時通訳が使われる場面

大規模な会議や株主総会、学会、講演会、パネルディスカッション、シンポジウムなどで取り入れられています。大人数で話し合うときや時間が長いディスカッションのときには同時通訳が適しています。

同時通訳の人数

同時通訳は非常に集中力が必要であり、長時間を1人でこなすのは困難。15分〜20分ごとに交代する必要があります。

半日の会議の場合は2名以上、1日にわたる会議は3名〜4名以上の人数が必要です。

2.数文まとめて通訳を行う「逐次通訳」

発言者が数文を話したあとに一旦話すことをやめて、その間に通訳者が訳す方法。発言者が数文話し、そのあとに通訳者が通訳を行う、ということを繰り返していきます。同時通訳とは違い、数文をまとめて通訳できるので、通訳を聞く側もゆっくりと落ち着いて聞くことができます。

同時通訳はほぼタイムラグがないのに対して、逐次通訳では普通に話すよりも2倍のプレゼン時間がかかることになります。そのため長時間の会議などには不向きな方法です。

逐次通訳イメージ

逐次通訳が使われる場面

ゆっくりと慎重に進めたい場合に利用されます。小人数での対談や商談に適しています。

逐次通訳の人数

同時通訳よりも進行するペースが遅いため、ある程度の時間を一人で担うことができます。

目安として、3時間以上は2名~3名、3時間未満は1名で対応可能です。

3.テンポよく会話を進められる「ウィスパリング」

通訳者が聞き手の近くにいて、通訳してすぐに伝える方法。囁くように伝えるところから「ウィスパリング」と呼ばれています。会話の流れを止めることなくテンポよく進行できる方法です。

ウイスパリングイメージ

ウィスパリングが使われる場面

少人数での対談、商談や会議に適しています。

ウィスパリングの人数

同時通訳と同じく集中力が必要ですので、半日で2名〜3名、1日では4名程度の通訳者が必要になります。

配信に通訳を入れる

通訳形式が決まるとどうやって通訳音声を配信に取り入れるべきかが見えてきます。

通訳者が会場で通訳を行うことももちろんありますが、配信が伴う場合はオンライン(リモート環境)で対応することも多くなっています。この通訳者がオンライン(リモート環境)で通訳を行うことを便宜的に「オンライン通訳」と呼んでいます。

通訳者が会場で通訳を行うか、オンラインで行うかによっても配信の仕組みは変わります。

また、会場で通訳を行う場合は、通訳ブースが必要なこともありますので会場選定にも関係してきます。

最も簡単に通訳を入れる方法

配信で通訳を最も簡単に取り入れる方法は、Zoomの「言語通訳機能」を使った同時通訳です。AIが通訳してくれそうなネーミングですが、残念ながら通訳は人(通訳者)が行います。

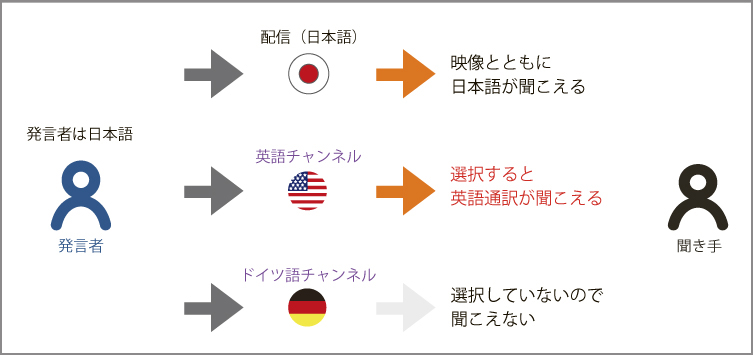

Zoomの「言語通訳機能」により通訳者の声を聞くための専用の音声チャンネルが使えるようになります。このチャンネルは複数設定もでき、参加者は自分の聞きたい通訳言語を選択することもできます。通訳のための機材を使わず、Zoomだけで行えるというのもとても大きなメリットです。

Zoomサポートに問い合わせ「言語通訳」機能を有効化すると準備完了です。なお「言語通訳」はZoom ミーティングとZoom

ウェビナーのどちらでも利用できます。(ブレイクアウトルームでは使用不可)

Zoom通訳機能イメージ

この機能はあくまで簡易に同時通訳ができるというものです。トラブル発生時のテクニカルサポートが無いことや、通訳チャンネルを選択するとオリジナル音声がほぼ聞こえない(音量調整も不可)というところも参加者の満足度を左右しそうです。

同時通訳は集中力がとても必要なため、15分〜20分ごとの交代制で行うことが常であるため1言語の通訳であっても通訳者は複数人必要です。この機能では別の通訳者の姿や音声を確認できないので通訳者の交代のタイミングにどのように対処するかも工夫が必要になります。

併せてリレー方式の通訳には適していません。リレー方式の通訳とは、使用言語が3言語以上の時に順番に通訳していくというものです。

例:英語→日本語→韓国語(英語の発言を日本語に訳出しその日本語を聞いて韓国語に訳出しする)

通訳が伴う配信は慎重に準備する

このように通訳が伴う配信の場合には、通訳の種類、通訳者がどこで行うか・通訳する言語数(何語から何語へ通訳するか)・配信プラットフォームの条件により配信システムを構築していきます。情報の齟齬も起こりやすいので主催・運営・配信会社・通訳会社と情報共有して丁寧な打ち合わせを行いましょう。

色々な通訳パターンに対応した配信とは

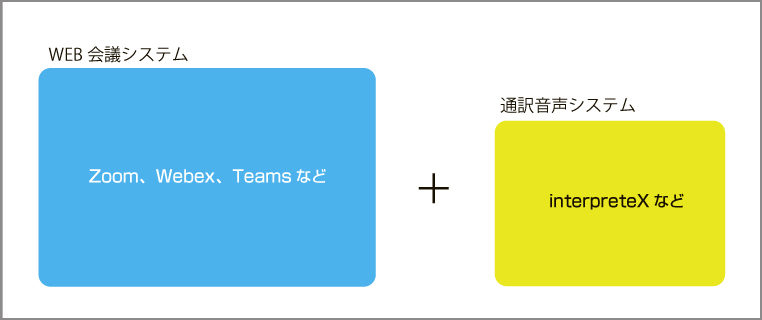

配信プラットフォームと組み合わせて使用できる通訳音声システムを使うと対応できる範囲も広がります。

前の記事

次の記事