1.ハイブリッド配信とは

更新日 2025/01/15

ハイブリッド配信という言葉を聞いたことはありますか。

一言で言うと「リアルとオンラインのイベントを同時に行う」ということです。

全然簡単じゃない?なんだか難しそう?

実はそんなことはありません。

ハイブリッド配信とは

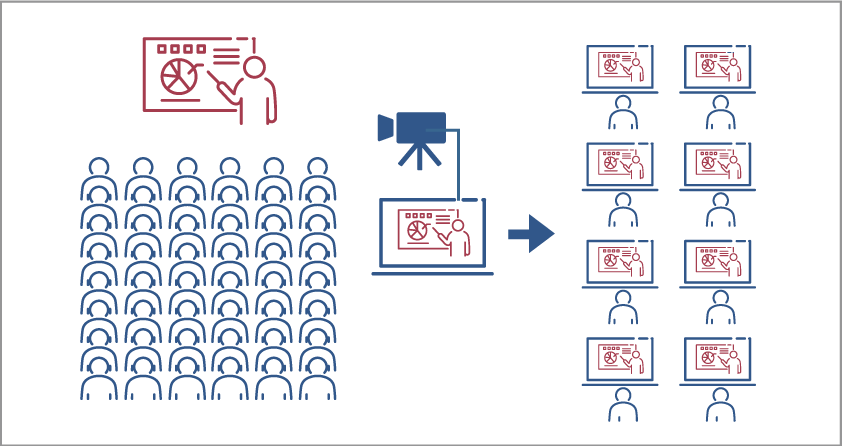

ホールや貸し会議室で集客イベントを開催し(リアル)、その様子をZoomやYouTubeを使って配信する(オンライン)ことをハイブリッド配信といいます。

リアル開催とオンライン配信を両方同時に行うのでハイブリッドということですね。

例えば、会場では100人が参加しているのと同時にオンラインでは300人が視聴している、といったイメージです。

ハイブリッド配信のイメージ。リアル会場の登壇者(発表者)をカメラで撮影してオンライン配信します

ハイブリッド配信の特徴

ハイブリッド配信の最大の特徴は、集客数の多さです。会場での集客人数は広さによって制限されるのに対し、オンラインでは人数の制限がないのでリアル開催のみの場合より参加者を大幅に増やすことができるのです。しかも会場まで足を運ばなくても視聴できるということは参加のハードルをかなり下げてくれます(ただしオンラインでの最大視聴人数は各社配信プラットフォームのプランにより制限あり)。

また「会場から視聴者へ」だけでなく「視聴者から会場へ」という双方向でのやり取りも可能です。例えば、Zoomウェビナーでは、オンラインからチャットや投票の機能を利用して会場に質問や意見・感想などを発信することができます。

オンラインからの発表(登壇)も可能なので、国内だけでなく海外からの講演も可能で発表者の幅も広がりますし、登壇者の移動コスト・拘束時間もかなり減らせます。

更に、会場参加にプレミアム感(付加価値)を持たせることもできます(例えば、会場限定トーク会の開催やプレゼントの配布などアイデア次第)。

12.もっと盛り上げたいも参照

このようにそれぞれのメリットを最大限に生かしつつ行うイベントが「ハイブリッド配信」イベントなのです。

いままでもイベントの単なる中継はありました。しかし、ハイブリッド配信はリアルとオンラインの双方向でのやり取りができることで中継とは明らかに違う特徴を持っています。

イベントを行う際には、ハイブリッド配信を検討してみませんか?きっと新しい形のイベント開催となります。

主催者側・参加者側のメリット

配信イベントのスタンダードであるハイブリッド配信(方式)にはさまざまなメリットがあります。ここではそのメリットを主催者側と参加者側の観点からまとめてみました。

主催者側

- 会場の規模を変えることなく集客人数を増やせる

- オンラインからの発表(登壇)が可能

- オンライン登壇者と会場登壇者でリアルタイムに会話ができる

- 大人数のイベントでも密が避けられる

参加者(視聴者)側

- 会場に質問や意見・感想などを発信することができる

- 遠方からでも参加できる

- 会場までの移動コストがかからない

- 自身の視聴モニタでスライド資料が鮮明に閲覧できる

- イベントの企画によっては会場参加でプレミアム感が得られる

ハイブリッド配信は主催者側・参加者側の双方にメリットがあります!

よくある活用方法

セミナーや講演会では最後に質疑応答の時間が設けられることが多いですが、配信イベントではオンライン参加者からチャット機能で質問を募集することができます。質問に対して登壇者や講演者の先生が答えてくれると、オンラインでもイベントに参加している実感が格段に上がりますよね。

学会講演、セミナー、フォーラム、シンポジウムなどでは、登壇者が複数いる場合もありますが、ハイブリッド配信の特徴で示したように、地方や海外からの講演も可能で旅費などのコスト削減にもなります。

ハイブリッド配信の注意点

ハイブリッド配信がイベント開催方法のスタンダードとなった理由は、主催者と参加者それぞれのメリットを最大限に活用できるということに尽きます。

ですがここで注意してほしいことは、主催・運営側の立場で考えると、実はハイブリッド配信は少し難易度が高くなる、ということです。

オンライン会議が日常的になった昨今では、一般的に配信参加の敷居も低くなってきており「配信だけだったらもう簡単にできるし、ハイブリッド配信も特に難なくできるでしょう」というようなイメージを抱かれているかもしれません。私も配信のディレクションをしていなかったらそう思っていることでしょう。実際普段のお仕事で配信に関わっていないお客様と打ち合わせを行うとそのような感覚を持っている方が多いのも事実です。

しかしながら、ハイブリッド配信においては、会場だけでなくオンライン側(視聴者)にも気を配らなくてはなりませんし、機材も増えて仕組みも少し複雑になります。イベント規模によっては関わるスタッフも増やす必要があります。

オンライン側からの登壇の有無、オンラインと会場で相互のやり取りがあるかどうかでも構築する配信システムの仕組みは変わるので事前に決めておくことが必要です。

会場に来ている参加者とオンライン参加者の双方に気配りが必要になるという意味でも、イベントの難易度が高くなるという意識を主催・運営に関わる皆様に持っていただく必要があると思います。

気配りが満足度を高める

開催にあたり、まず理解しておきたいのは、「リアル会場の映像・音声と、配信先のPC画面越しでは視聴者の感じ方が違う」ということです。よって「調整の仕方もそれぞれ異なる」ということです。

例えば、音声はPCでの視聴であれば視聴者がある程度音量調整を行えますが、会場では一定の音量に合わせて調整する必要があります。

また、広い会場の後方の席であれば、登壇者の顔は小さくなるのは当たり前ですが、配信映像では登壇者の顔は表情がわかるくらいの大きさでないと見続けるのは正直厳しいものです。

このように会場と配信側の双方に配慮した調整が求められるのです。

会場の音声と映像のコントロール、オンラインでの音と画面レイアウトに関して気配りができるかどうかがイベントの満足度の成否を握っているといっても過言ではありません。

前の記事

次の記事